Dieci giorni fa se ne è andato Vanni Loriga, davvero un giornalista eccelso, aedo dello sport, mi verrebbe da concedere. Già con l’ascoltarlo semplicemente, si operava una trasmutazione alchemica: il racconto diveniva epica pura, e in più si aveva l’impressione – o almeno questo mi è capitato ogni volta che l’ho incrociato – di essere al cospetto del personaggio “Numero Uno” caro ai lettori del fumetto Alan Ford.

L’ultima volta è stata la domenica del 14 marzo 2021. Avevo bisogno di qualche nota sul pentathlon anni ’50 per il mio volume sul centenario della SS Lazio Scherma Ariccia. Loriga da militare aveva allenato la Nazionale in quel periodo.

I miei rapporti con Vanni si sono sempre dipanati all’insegna del rispetto ma anche del dispetto. Dispetto, mi pareva, suo per certe cose che mi permettevo di pubblicare. Ad esempio, era stato critico in occasione dell’uscita della mia storia in due tomi del Club Audace di Roma, e poi su un altro tomo, di oltre mille pagine, dato alle stampe nel 2010 per il cinquantesimo dei Giochi Olimpici di Roma. Critiche che mi avevano ferito, ma alle quali, rendendomi conto che stavo al cospetto di un “grande” del giornalismo sportivo, non avevo mai replicato alcunché. Poi, quando magari l’incontravo nella saletta della Biblioteca del CONI all’Acqua Acetosa, mentre faceva da tutor a qualche giovinetto, una stretta di mano e poche parole fra noi, quasi fossimo due militari di lungo corso: lui un ufficiale dei Savoia, torinese di stampo sardo (quella era l’aura che emanava, vista la statura e la somatica). Io un giovane ufficialetto orgoglioso all’inglese, quindi abbastanza simile a lui per carattere, eppure, per qualche ignota ragione, posto dall’altra parte della riviera.

Adesso che non c’è più, aveva una malattia che si chiama 96, mi accorgo che quell’intervista, concessa in extremis, rimane una sorta di testamento. La sua voce nella registrazione digitale purtroppo è flebile, mentre quel che rivela non lo è affatto. Tanto è vero che Vanni, ad un certo punto, intercalò il rosario con una dichiarazione scherzosa di guerra al mondo: “Quando compirò cent’anni, solo allora, scriverò tutte queste cose…”

Non un “caro Marco” – notate –, e restava implicito che, tra cavalieri diversamente schierati, nulla di quello che di sua volontà mi stava svelando sarebbe stato innalzato agli onori della luce. E così è stato. Mi sono comportato come una ventina di anni fa, quando Ivo Bitetti, figlio di uno dei pionieri della Lazio, mi raccontò del suo ruolo nella cattura di Mussolini in fuga verso il confine svizzero, a Dongo. Tenni nel cassetto delle storie proibite fino alla sua morte quello “scoop” pazzesco, il migliore della mia carriera di giornalista, tra l’atro venduto infine molto bene a La Repubblica.

Tutti abbiamo un posto per gli oggetti da non toccare assolutamente. Nella testa intendo, non materialmente. Mmm… disse la ballerina all’arcivescovo, la verità non si può nascondere sotto una tonaca. Ora, non starò qui a rimestare la pappardella di novanta minuti lorighesi ad alto contenuto giornalistico, ma qualche spunto sì. Ad esempio, come partì il Gran Vecchio, seduti uno davanti all’altro nella sua casa distante pochi minuti di macchina dalla mia:

Allora, alla fine dell’anno scolastico 1938-39, nel liceo che frequentavo a Torino, era giunto il giorno del saggio ginnico. Dalla radio, dall’altoparlante, noi liceali, che avevamo una deviazione dalla noia solo grazie al pallone, ascoltiamo: ‘Dallo Stadio del Partito Nazionale Fascista in Roma, trasmettiamo il saggio ginnico nazionale. Dirige il centurione Argante Battaglia’. Che poi era il vicepreside di un famoso liceo di Roma. Nessuno si mosse nelle cento città prima dell’ordine di apertura del centurione Argante. Tanti anni dopo, il giorno inaugurale di Vivicittà, dissi a Massimo De Luca di quell’antefatto del regime.

Quel mattino di un anno e mezzo fa, diviso da Vanni da un telefono-registratore adagiato sul tavolo e da una mascherina che io portavo e lui no, cambiai subito idea sulla scaletta delle domande. Dopo quell’inizio inusitato, col “centurione”, lo lasciai proseguire a ruota libera: si può fermare un Pantani quando il Pirata delle scalate decide di andare? E lui se ne volò via, sicuro di quella decisione che già aveva assolto in anticamera, senza prete confessore se non se stesso, in qualche modo vicino ma già lontano da me, sulla scia dell’aedo di leggende sportive.

Soprattutto di atletica leggera, suo campo d’elezione per l’attività svolta da redattore-capo al Corriere dello Sport di Antonio Ghirelli. Si può dire – posso tranquillamente affermarlo perché sono stato l’autore del volume strenna che nel 2004 celebrò gli 80 anni del quotidiano – che dopo di lui nessuno ha più tenuto il passo.

Su Loriga inviato vi lascio al web, o a qualche storia del suo amico e sodale Augusto Frasca, che molto più di me l’ha frequentato. Eccezionale è l’aneddoto di quando, a Monaco ’72, saputo dell’attentato terroristico in corso di Settembre Nero agli atleti di Israele, tentò di scavalcare il muro di cinta del Villaggio Olimpico per fare, da insider, un reportage che avrebbe segnato un’epoca. Purtroppo per lui, forse a cagione della non eccessiva statura ereditata dagli avi nati nelle aspre terre della Sardegna, non riuscì nell’impresa, degna di un ex ufficiale dei bersaglieri: cadde malamente e ne riportò la frattura doppia di una gamba.

A quell’episodio non accennò minimamente davanti al registratore: tra cavalieri d’arme non si parla delle sconfitte. Invece, iniziò dai suoi primi Giochi Olimpici visti all’altro capo del mondo, in Australia nel 1956 a Melbourne; inviato non per conto del Corsport bensì per Paese Sera, sempre con Ghirelli suo direttore ed estimatore. Anche qui, due chicche. Una sulla famosa sfida lanciata nei 10.000 metri dal sovietico Vladimir Kuc al britannico Gordon Pirie. Vanni mi fece capire in poche frasi il senso della strategia di Kuc, che a ogni giro scattava per duecento metri, costringendo il rivale a inseguirlo, fino a che quello innalzò bandiera bianca finendo addirittura ottavo. Giovanni Maria stava in tribuna, per un caso seduto accanto a due profughi russi che esultavano come matti. Rispondendo all’ovvia domanda sul motivo di tanta gioia per la vittoria di un atleta dell’URSS, quelli rivelarono di essere non russi ma ucraini, e che anche il novello olimpionico era ucraino, e quindi per loro da considerarsi un fratello. Kuc, o Kuts come lo chiamavano, in effetti era nato ad Oleksyne, cittadina ferroviaria in una zona a est di Kiev che, giusto in queste settimane, le truppe russe e ucraine ferocemente si contendono.

Sempre su quella sua spedizione agli antipodi del globo terracqueo, che evidentemente gli appariva ancora sensazionale a distanza di quasi settant’anni, Vanni si soffermò su un episodio poco conosciuto, concernente uno dei rifondatori dello sport italiano del dopoguerra: Bruno Zauli, il braccio destro di Giulio Onesti al CONI e, soprattutto, figura cardinale del “track and field” di quel tempo. Non per nulla, gli organizzatori dell’Olimpiade nella terra dei canguri gli avevano affidato il delicatissimo ruolo di giudice capo sulle controversie nelle gare. Ebbene, secondo Loriga, e assolutamente non ne dubitiamo, accadde che nella finale della 4×100 i nostri staffettisti, tra i quali non c’era ancora Livio Berruti, giunsero ai piedi del podio. Nel controllo del filmato, ci si avvide che il team statunitense, primo a tagliare la fettuccia di lana, aveva commesso una invasione di corsia in un cambio intermedio. Da regolamento, lo si poteva squalificare, così che il nostro quartetto avrebbe conquistato in automatico il bronzo alle spalle di sovietici e tedeschi. Zauli glissò, guadagnandosi qualche commento amaro in casa propria, e ulteriori simpatie negli ambienti internazionali targati “ovest”: la sfida tra russi e americani a suon di medaglie ai Giochi era uno dei terreni di battaglia nel conflitto in corso per il controllo del mondo.

Dopo Zauli, un altro monumento dell’atletica azzurra: Pietro Mennea. Il barlettano ho avuto la fortuna di intervistarlo a lungo, non molto prima che cadesse preda della malattia, in un caffè dalle parti di piazza San Silvestro, uno dei tanti che il Covid 19 ha fatto chiudere. Ricordo quanto i suoi temi battessero, con ossessione evidente, sul tasto della lotta al doping, che ne aveva caratterizzato l’impegno dal momento in cui aveva lasciato l’agonismo. Su mia esplicita richiesta, Pietro, persona simpatica nonostante quel che si dicesse in giro (i presidenti del CONI certo non lo amavano…), acconsentì a firmare un motto per la Società Italiana di Storia dello Sport del quale ero consigliere.

Perché Mennea? Perché, ad un dato momento, senza alcun sollecito da parte mia, Vanni cominciò a parlare del doping negli anni ’70 e ’80. In specie a Los Angeles ‘84, che aveva seguito sul campo. Spunta fuori il nome di un “dottore”, originario dell’Ohio ma residente in California, tale Robert Kerr, da molti conosciuto come “il guru degli steroidi anabolizzanti”. Questo Kerr fu tra i primi in Occidente a guadagnare dollari praticando iniezioni dell’ormone della crescita ad atleti professionisti; in specie negli sport che in America del Nord andavano forte: baseball, basket, football, hockey ghiaccio, atletica leggera e pesante. Pensate che nel 1982 aveva pubblicato una guida pratica all’uso degli steroidi. Alle Olimpiadi, in effetti, gli steroidi non rientravano ancora tra i prodotti dopanti, al contrario di oggi. Ci si poteva gonfiare come l’omino della Michelin e nessuno aveva il diritto di tracciare una riga rossa sul tuo nome. Parimenti, si poteva andare in montagna ad ossigenarsi il sangue, arricchirlo smisuratamente di globuli rossi e poi, poco prima di gareggiare nell’evento olimpico, reimmettersi nelle vene il sangue-plus: Loriga dice che Alberto Cova si sottopose al trattamento, nel 1984, e vinse l’oro.

Ma nella cosmopolita LA c’era in agguato, in quelle settimane olimpiche, il famigerato dottor Kerr: uno che poteva battersela con i laboratori della Germania orientale. Sentiamo Vanni. Tenetevi forte:

Ti dirò che a Los Angeles il signor Mennea andava da Kerr. Io stavo lì, e un giorno, prima della finale, in una edizione del mattino della Gazzetta dello Sport, scappa fuori che Mennea non avrebbe corso la finale. Andai subito al Villaggio a verificare la notizia e beccai Mennea che stava aspettando Gianni Minà. Gli chiesi: ma non corri? E lui: Guarda, ho un piccolo dolore al tendine, ma niente di grave, ora sto giusto per andare a controllare la cosa con i medici. Invece, ho scoperto che si recava dal dottor Kerr, accompagnato da Minà che parlava bene l’inglese, per farsi le iniezioni a pagamento. Con loro c’era anche un certo Franco di Ponza: di Ponza nel senso che abitava a Ponza. Questo tizio gli fungeva da autista e da segretario. Nella finale, successe che Pietro partì troppo forte, nella speranza di arrivare al terzo gradino del podio che pensava fosse alla sua portata, e naturalmente scoppiò alla distanza. Menna in quei giorni si iniettava sostanze perché lo facevano tutti, e solo così poteva rimanere competitivo. La società di Bergamo che l’aveva ingaggiato gli aveva promesso tot milioni di lire per ogni turno superato, e un bel premio in caso di medaglia. Ma cosa accadde? Nei mesi seguenti all’Olimpiade, il Franco di Ponza litigò col suo datore di lavoro, che lo cacciò e assunse un altro autista. Il tipo, per vendicarsi, andò a Formia dal professor Carlo Vittori, il tecnico che al centro di preparazione olimpica aveva creato Mennea con allenamenti maniacali, e gli mise in mano la lista originale delle telefonate che Mennea aveva fatto a Kerr dalla sua stanza all’Hotel Hilton di Los Angeles. Più di quaranta! Vittori ci rimase malissimo. Telefonò allo studio di commercialista che Mennea aveva a Roma e lasciò in segreteria un messaggio nel quale chiedeva spiegazioni. Vittori me la disse qualche tempo dopo, questa cosa, con tutti i suoi tristi particolari, ed era sconvolto. Correvano le idi di marzo del 1985, c’erano in programma gli Europei indoor al Pireo in Grecia. Ricordo che commentai lo scandalo con la giovane collega Emanuela Audisio de La Repubblica, quella che poi avrebbe fatto il documentario “Mennea segreto”. Ascoltata la telefonata del prof. Vittori, Mennea non rispose di persona al suo vecchio allenatore ma cercò Minà e gli disse: “Ed ora che facciamo?” La trovata fu di far uscire sulla Gazzetta un articolo nel quale lui stesso sputtanava il dottor Kerr.

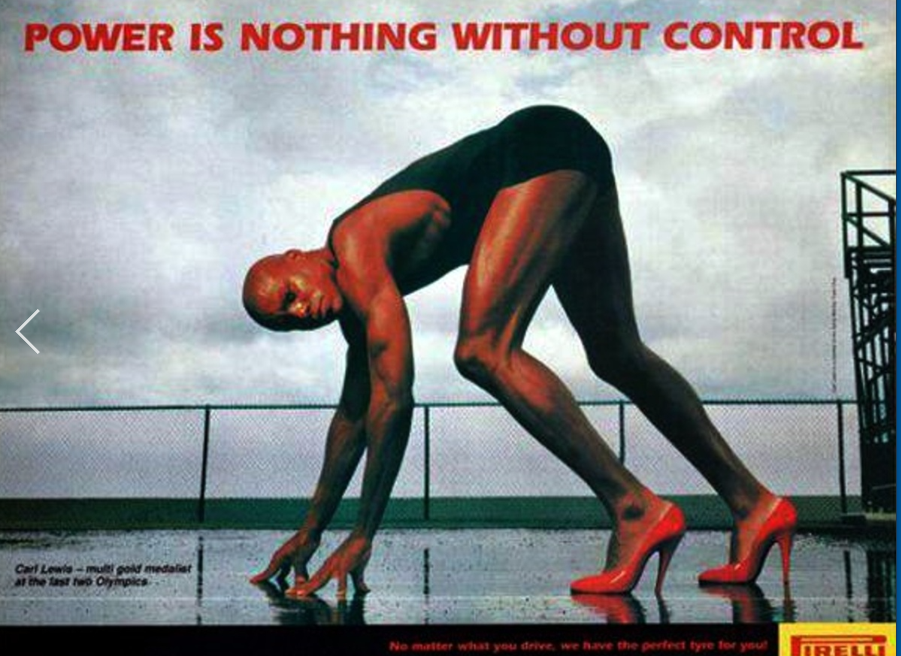

Fin qui il Numero Uno. Abbastanza incredibile, no? Tutti ricordiamo come il magrissimo Mennea degli esordi (da ragazzino, lo vidi centrare l’oro agli Europei di Roma nel 1974 battendo il russo Valery Borzov, a una distanza di pochi metri proprio, ed era smilzo e asciutto allo spasimo) si potenziò muscolarmente per arrivare al favoloso record sui 200 stabilito nel 1979 a Città del Messico. Ma quei muscoli erano il frutto di allenamenti regolari, sotto l’occhio vigile del professor Vittori. Secondo Vanni, in molti nel 1984 entrarono nello studio losangelino di Kerr con quel preciso scopo di diventare un “big man”, non escluso l’immenso Carl Lewis. “Il Figlio del Vento” che, esattamente come “la Freccia del Sud”, sarebbe a posteriori divenuto uno dei paladini della lotta al doping.

Di sicuro, quel momento di debolezza patito nella calda e corrotta Los Angeles, il ‘tradimento’ a freddo operato verso Vittori, fu una delle ragioni che determinarono la rottura completa dei rapporti tra il fenomeno di Barletta e il professore marchigiano. Che ebbi modo di conoscere nel 2009 al Foro dei Marmi: persona davvero serissima. Intransigente. Un Sandro Donati ante litteram.

“… E poi, c’è quella volta che Stefano Mei, che un mese fa hanno eletto presidente della Federazione di atletica leggera…”. Ma chiudiamola qui, altrimenti potrebbe scapparci la querela. E certi segreti è giusto che Vanni se li porti nella tomba.