Giulio Gaudini e la scherma: l’atleta romano con più medaglie ai Giochi Olimpici

Marco Impiglia ci racconta la storia di Giulio Gaudini, il romano principe di scherma alle Olimpiadi

Marco Impiglia ci racconta la storia di Giulio Gaudini, il romano principe di scherma alle Olimpiadi

Non molto tempo fa ho donato – su esplicita richiesta – al professor Emanuele Emmanuele, grande appassionato di scherma, una delle ultime copie rimaste del mio libro su Giulio Gaudini.

Pochissimi lo sanno, ma Gaudini è il romano che ha vinto di più alle Olimpiadi: 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Meglio di lui, a livello nazionale, solo il brianzolo Edoardo Mangiarotti con le sue 13 medaglie.

Già questo dovrebbe essere sufficiente a scolpirlo nella memoria di tutti noi quiriti, come si faceva una volta nell’antica Olimpia con i vincitori dei certami atletici.

Ma c’è di più, un’altra nota davvero particolare: Gaudini è stato anche il campione romano più alto di sempre: ben due metri e sette centimetri! E c’è una istantanea che lo certifica.

Una foto scattata insieme a Carnera intorno al 1933, all’interno del cortile di un oratorio: si vede bene che il gigante Giulio supera il gigante Primo di un paio di dita.

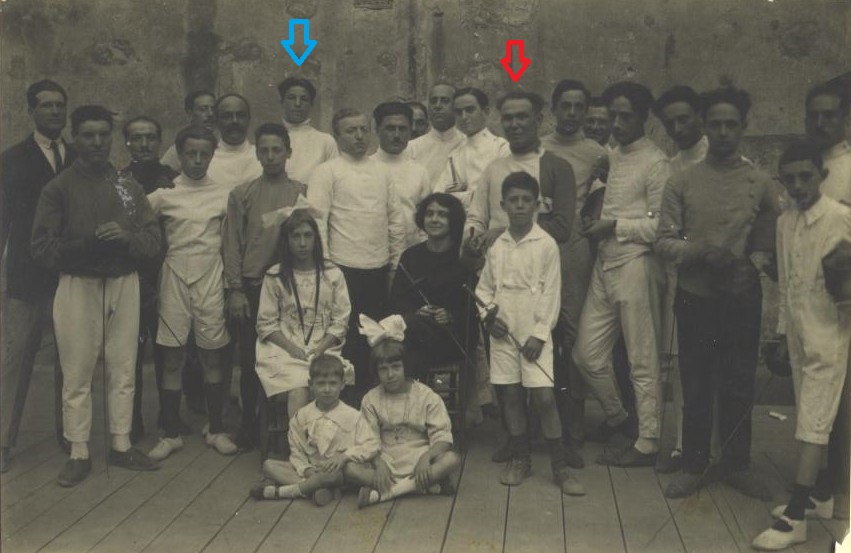

Classe 1904, Gaudini divenne D’Artagnan per caso. Un giorno, i suoi due fratelli maggiori, Rodolfo e Luigi, l’invitarono a vederli tirare di scherma all’Audace Club Sportivo, in via Frangipane. La società ”Audace” sta ancora lì, a distanza di cento anni; e se volete calcare i pavimenti dove il nostro fece scintillare per la prima volta la sua lama stellante, basta che scendiate certi consumati scalini di pietra ed entriate nella “caverna” più suggestiva dello sport tiberino, a due passi dal Colosseo, per avere tutte le giuste sensazioni. I giovani fratelli Gaudini venivano da Villa Borghese, dove il padre Mario era vicedirettore dei Giardini. “Giulietto” (che però era già un metro e ottanta) di buttar via la serata per la scherma non ci pensava proprio: durante il giorno aveva la scuola e, la sera, gli interessava la sua ragazza.

E tuttavia quella volta i fratelli riuscirono a trascinarlo giù all’Audace. Doveva solo assistere a una lezione del Maestro Salvatore Angelillo, null’altro. Ma i conti erano stati fatti senza l’oste. Appena vide quella sorta di giunco flessuoso col viso lungo, pallido e serio segnato dall’acne, Angelillo gli diede in mano un fioretto e lo mandò dritto in pedana. Lo osservò muoversi con attenzione. Poi, prima di licenziarlo, lo prese in disparte e gli disse: “Ragazzo, tu hai molta disposizione. Se avrai della volontà potrai diventare un campione.” E Giulio il giorno dopo tornò alla palestra di via Frangipane.

Angelillo non sbagliò il pronostico. Gaudini non venne meno alla fiducia riposta in lui: cominciò a seguire regolarmente le lezioni del Maestro, che lo impostò secondo le auree norme della Scuola Magistrale Militare.

Da quella celebrata fucina schermistica – fino al 1914 ubicata nella Caserma Mameli in via Magnanapoli, davanti al Quirinale – erano usciti assi delle tre armi del calibro di Agesilao Greco, Pomponio, Olimpico, Santelli, Conte, Innorta, Pessina, Drosi, Carletti, lo stesso Angelillo. In quell’autunno del 1920, Nedo Nadi si era appena affermato ai Giochi Olimpici di Anversa come il più forte schermidore del mondo, capace di aggiudicarsi cinque ori su sei. I maestri italiani viaggiavano in Europa e tra gli oceani, chiamati a dirigere le scuole civili e militari più importanti: Vienna, Budapest, Madrid, Londra, Varsavia, Sofia, San Paolo del Brasile, Città del Messico, l’Habana, Buenos Ayres.

Quasi alla pari con noi, lievemente al di sotto, c’erano solo gli arroganti francesi, che pure ci disputavano di essere stati loro gli iniziatori e i teorici della scherma moderna e sportiva. Al calor bianco si presentava ogni “soirée” che vedeva in lizza, sovente in un teatro super-affollato (era la scherma, non il football, lo spettacolo sportivo più seguito in Italia dalla buona borghesia), i “professionisti” rinomati. Ognuno dei quali, implacabilmente, lanciava ai quattro venti la certezza dogmatica di essere insuperabile nell’arma prediletta. L’astro di Giulio Gaudini stava sorgendo, artisticamente parlando, in un’atmosfera di classicismo del nobile sport.

La biancorossa Audace era un club dalle eccelse tradizioni. Prima della Grande Guerra, vi aveva preso lezioni di scherma e lotta Rodolfo Valentino, sul punto di emigrare in America. Un giorno ve ne parlerò. Perché l’Audace – al quale pure ho dedicato un’opera in due volumi – assolutamente lo merita. Comunque, riprendiamo il filo del discorso con un altro mito: Nedo Nadi. Un giorno che stava a Cremona per un evento nazionale, il mitico campione assistette al trionfo del giovane romano nel torneo di fioretto. Riconobbe in lui le doti di un campionissimo e gli disse, solo un po’ scherzando: “Senti, con i mezzi fisici che hai, perché non ti volgi alla spada? Se ti decidi, io chiudo bottega”.

Ma Gaudini non ci sentiva da quell’orecchio. Appassionato di fioretto, la scherma per lui era tutta lì. Parco di parole, con quella lama sottile e fluida nella mano destra lui si esprimeva al meglio: tesseva nell’aria lunghe frasi che trovavano punti, punti e virgola, punti di sospensione e molti punti esclamativi sul corpo dell’avversario che affrontava in pedana. Il suo allungo era micidiale. Toccava e risultava impossibile pararlo, nel momento in cui scattava come una mantide. In possesso della tecnica della “Magistrale”, Gaudini aveva i suoi vantaggi dall’altezza spropositata, ma non bisogna credere che vincesse per quello. Era soprattutto un tecnico. Aveva dentro l’anima del cesellatore: la spada risultava troppo “facile” per i suoi gusti.

Della carriera sportiva di Gaudini si dovrebbe dire talmente tanto che qui mi limito alle vicende olimpiche. Siamo in un anno “olimpico” (forse), e quindi mi sembra giusto.

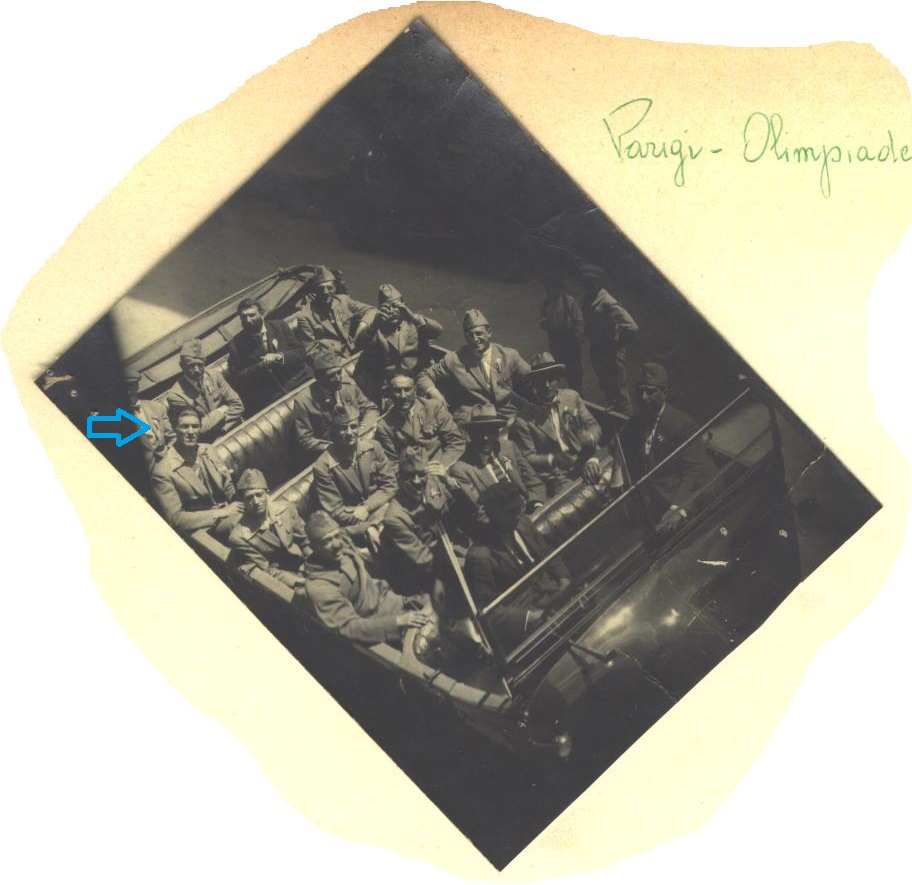

A vent’anni neppure compiuti, Giulietto fu ammesso nella squadra di fioretto che si batté a Parigi contro francesi, belgi e magiari. Era entrato nel corpo dei Granatieri di Sardegna e si trovava a vestire il cardigan azzurro con lo stemma biancorosso dei Savoia appuntato sul cuore. Un grande onore, una gioia e un’aspettativa di vittorie nel nome dell’amata Patria. Aspettative che sarebbero state, però, rese vane dal clima di ostilità creato dai francesi. Parigi gli apparve bella, terribilmente fascinosa e languida sotto le sue tiepidi piogge d’estate.

Assaporò con i compagni d’avventura le malie di una città femmina ed elegante, che scivolava rapida sui boulevards, le silhouttes maliziose racchiuse in leggeri impermeabili che lasciavano trasparire braccia e spalle nude. Incedevano lente e quasi caracollando le limousine: canestri di luce che recavano nella notte invisibili profumi d’oriente. Una metropoli dai mille volti diversi e quasi incredibile, rispetto alla paciosa Roma dei rioni. Gaudini osservò con rinnovato stupore quella folla dinamica e borghese, che sbucava su dai trabocchetti del metrò (altro prodigio!) e s’incanalava, anonima, tra i caroselli delle automobili da piazza; essa non pareva degnare di uno sguardo les affiches lungo i muri della VIII Olimpiade.

Sulla pedana andò male. Niente podio per via dei dispetti delle giurie nemiche: si viveva l’ostilità politica innescata dal delitto Matteotti, e in più c’era la questione del maestro degli ungheresi, il ligure Italo Santelli, che noi consideravamo un “traditore”. In effetti, l’Italia si ritirò in semifinale dopo esser stata beffata da imbroglietti piuttosto plateali nella sfida d’apertura con i francesi e fu classificata quarta. L’ancor inesperto romano perse il suo incontro con Philippe Cattiau, e la cosa l’amareggiò moltissimo.

La sera del gran casino (ci fu pure un guanto schiaffeggiato dal livornese Oreste Puliti sulla faccia del magiaro Giorgio Kovacs, e i due si sarebbero scontrati nel 1927 in un duello di un’ora al confine tra l’Austria e l’Ungheria), gli azzurri cercarono svago alle Folies Bergeres. Ognuno aveva recuperato la serenità di spirito ma non Giulio, che stette sempre a capo chino, non solleticato dalla vista delle gambe delle ballerine, chiuso in un imbarazzante silenzio. Fino al punto in cui lenti goccioloni rotolarono sulle guance del ragazzo. Perché Gaudini aveva un cuore immenso.

Anche gli altri azzurri lo sapevano, di quel carattere così sensibile del romanino.

Ai campionati nazionali, stavano bene attenti a ingraziarselo avanti la gara. Se lo facevano amico, tessendone le lodi, invitandolo ad un caffè poco prima dell’assalto. Trattato in tal modo, Gaudini arrivava all’appuntamento scarico, privo di quella cattiveria agonistica che gli sarebbe stata necessaria per superare i turni preliminari; e così, puntualmente, l’eliminavano. Se, al contrario, lo stuzzicavano con battute rodomontesche, egli diventava una furia e batterlo poteva essere un’impresa. Altro punto debole del campione era dato dai disturbi intestinali di cui soffriva. Questi malesseri, in momenti di massima tensione, si acuivano e gli procuravano un “cerchio alla testa” che gli impediva di concentrarsi. Beveraggi al tamarindo l’aiutavano a superare l’impasse. Gaudini, soprattutto, era un eccezionale compagno nelle gare di squadra.

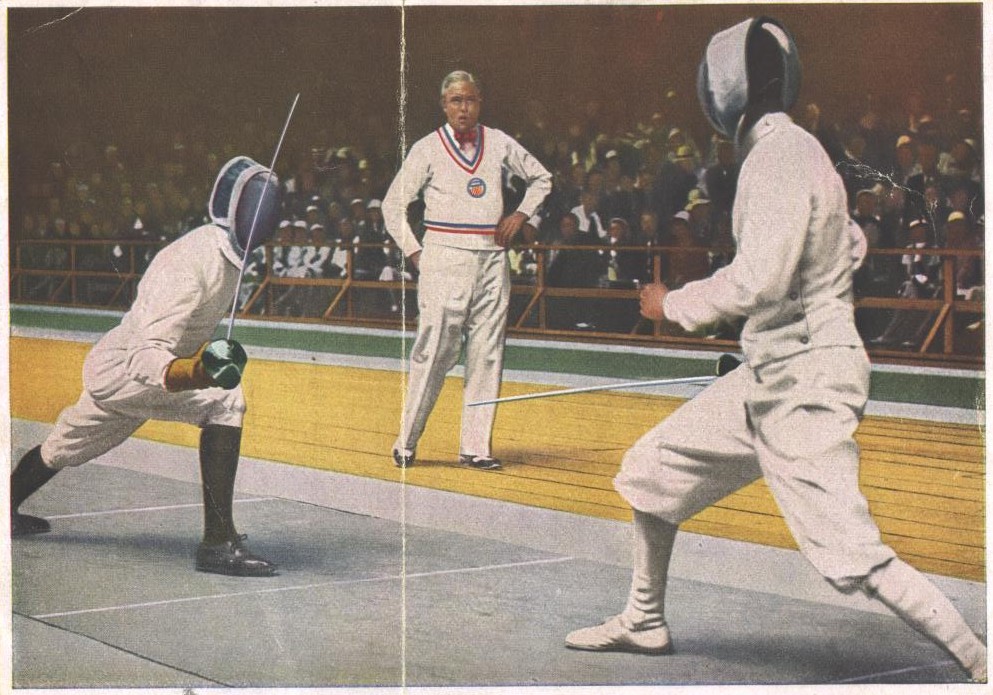

Saltiamo ad Amsterdam, quattro anni dopo. L’esperienza maturata e la maggiore fiducia condussero Gaudini a dare il meglio. Si aggiudicò quattro assalti su quattro nella sfida con i francesi, così che l’oro andò all’Italia. Il giorno dopo, nella prova individuale, si ritrovò davanti Lucien Gaudin, il vecchio asso, l’artista del fioretto. Fu un drammatico incontro, che qui vi voglio descrivere fin nei dettagli. In presa diretta.

È sera. Mentre il vicino stadio sparisce nel buio, il padiglione della scherma si riempie di gente giunta dai campi di gare già chiusi. Sotto le luci delle lampade ad arco, l’aria pulsa d’elettricità. Gaudin appare rinvigorito: la moglie, una parigina bionda ossigenata e dalle labbra tinte di rossetto, con una siringa gli ha appena svuotato sotto l’epidermide una fialetta. L’arbitro Adrianus De Jong dà l’ordine: Messieurs, à vous! Il gioco si fa subito serrato. Dei due il più calmo è Gaudin, che viene investito con foga da Gaudini.

Giulio tocca bene e finisce la prima parte in vantaggio 3 a 2. Si cambia di posto. L’italiano scatta e va a segno con una flèche in pieno petto: è 4 a 2. Tutti avvertono che il momento è topico. Cala il silenzio. Questa volta è Gaudin che si decide ad attaccare. Gaudini para e risponde. Toccato! È la vittoria? De Jong interroga i giudici. C’è stata una parata e risposta. La prima è arrivata a segno? No. E la seconda?

– Pour vous?

– Touché à droite.

La botta, dunque, è a favore dell’italiano. Il giudizio è del belga.

– Pour vous?

A rispondere è l’ungherese, che assegna la botta al francese: il legame anti-italiano che si rinsalda. De Jong resta un attimo sopra pensiero. Il suo parere sarebbe favorevole a Gaudini ma, in tanta incertezza, esita a prendere posizione. Sottovoce, come parlando a se stesso, l’odono mormorare: Pour moi elle était bonne à droite. E però, esattamente come Pilato, non getta sul piatto della bilancia il suo giudizio, ed invece esclama: Rien à faire. Messieurs, à vous!

Si riprende l’assalto. Gaudini pare innervosito. I suoi scandagli perdono di persuasività. La convinzione di essere stato derubato gli stronca i muscoli e gli annebbia la mente; invece di attaccare, si ritrae lungo la pedana, si fa rimontare. Quattro pari! I due sono al redde rationem. Il pubblico comprende di assistere a un duello senza più confini e che ha come protagonisti due eroi: due uomini profondamente diversi, terribilmente soli e che anelano lo stesso obiettivo. Il romano altissimo e leggermente cascante sotto le spalle, irato nel viso magro.

Il mancino di Saint-Malo con la carne solcata da rughe d’angoscia, la figura esile e rossiccia come i vitigni in autunno. Per il piccolo bretone la scherma è vita, o forse religione; mai ha vinto una Olimpiade, prima chiuso da Nadi e poi, a Parigi, messo a letto da una malattia. Il momento è troppo importante. Per una tacita intesa, si apre una sosta. Gli schermidori si tolgono le maschere, respirano a lungo sbattendo gli occhi, volutamente senza guardarsi.

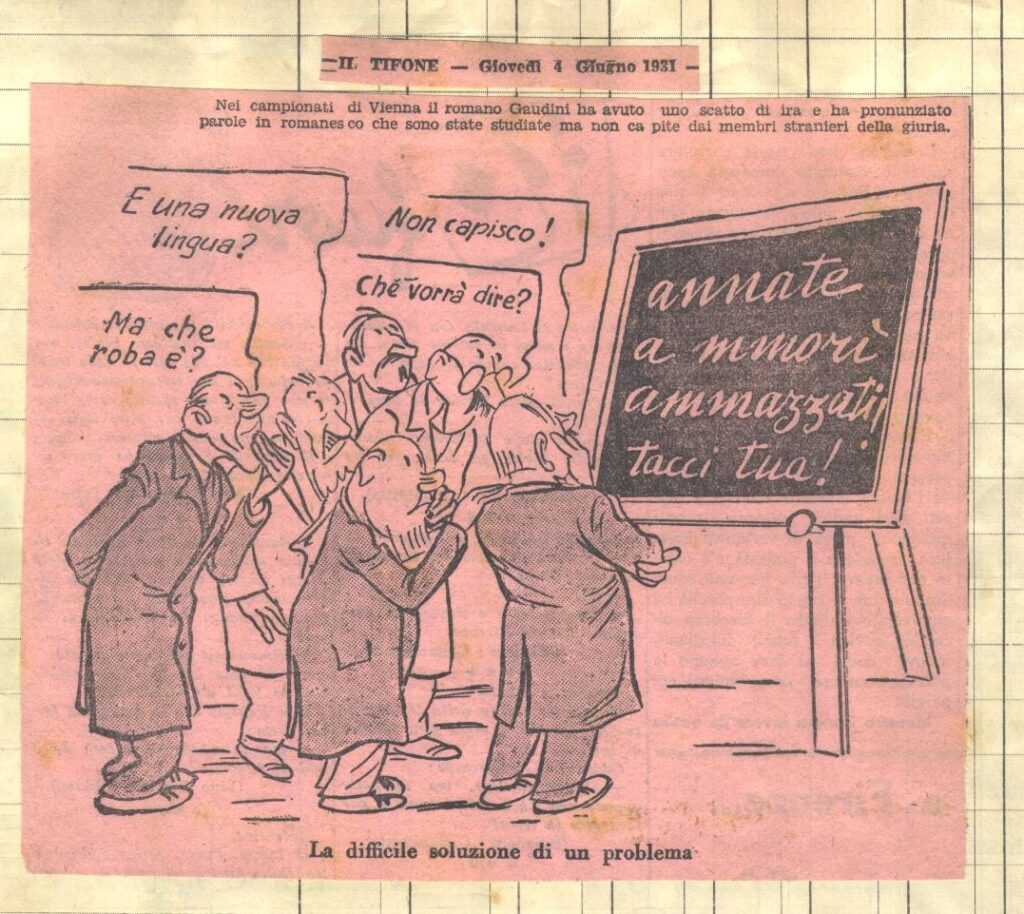

Poi, d’improvviso, la tensione si scioglie: Gaudin, come concentrato in se stesso, traccia sul viso paonazzo un lento segno di croce; Gaudini sbotta in un pittoresco e violento improperio romanesco. D’istinto, ognuno sa che gli dei hanno giocato col loro destino, che è già scritto e si deve comunque adempiere.

Gaudin si affida al rito, ma forse il suo è già un ringraziamento. Gaudini cela nel richiamo avvelenato agli avi (il suo classico “li mortacci tua!!”) lo sgomento di non potere nulla con la propria volontà; fitta nel cuore, sente la beffa di spiriti invisibili.

Come una furia s’avventa, l’avversario trova il ferro in quarta, risponde e tocca. È l’oro olimpico. Gaudin barcolla per alcuni passi, crolla in ginocchio. Cattiau gli si butta addosso, lo solleva come un cencio.

Madame Gaudin è raggiante. Gaudini volta la schiena, abbassa lo sguardo, si copre il volto con le lunghe mani guantate, accetta l’abbraccio consolatorio dei compagni. Il Fato ha voluto così.

Gaudini si rifece a Los Angeles nel 1932 nella sciabola e poi a Berlino nel 1936, dove vinse finalmente l’oro individuale nel fioretto. Mussolini gli appuntò la massima onorificenza sportiva del regime. Gli diede pure il suo biglietto da visita – omaggio rarissimo – che un giorno lontano il figlio di Giulio, Mario, mi regalò a mo’ di ringraziamento per la “bella” biografia scritta. E adesso lo tengo tra le cose più care: non perché è roba del “duce”, ma perché fu di Giulio.

Gaudini morì giovane, di cancro nel gennaio del 1948. Lasciando il suo lavoro alla Federconsorzi, gli amici del secondo Circolo, il “Pessina”, dove si allenava con Renzo Nostini, e soprattutto la moglie e i tre figlioletti piccoli. Per onorarne memoria, il 28 gennaio 1950 si disputò, nell’Aula Magna dell’Università, la prima edizione della Coppa ‘Giulio Gaudini’, torneo di fioretto tra Francia e Italia da disputarsi ad anni alterni nei due paesi. La Coppa Gaudini, estesa all’Ungheria e alla Romania, è stata per 28 anni un appuntamento del calendario internazionale.

Gaudini rimane uno dei massimi eroi dello sport italiano. Oltre agli allori olimpici, ha vinto 7 titoli europei e uno mondiale. A lui sono dedicati una via al Flaminio e una sala di scherma ai Parioli. Un cippo col suo nome, e quello degli altri olimpionici della squadra di fioretto del 1936, sta fisso in terra al giardinetto del Campidoglio.

C’era anche una smilza quercia, da molto tempo andata in malora. Io direi un po’ poco, per l’olimpionico romano più titolato di sempre. E voi? Che ne pensate voi?

Per leggere gli altri articoli della rubrica “Sabbato ar Colosseo”, clicca qui