La prima parte dell’analisi di Marco Impiglia della competizione a cinque cerchi olimpici di Roma nel 1960. Prima tappa per l’avvicendamento a Tokio 2020

La prima parte dell’analisi di Marco Impiglia della competizione a cinque cerchi olimpici di Roma nel 1960. Prima tappa per l’avvicendamento a Tokio 2020

Continua l’avvicinamento all’appuntamento di Tokio 2020 visto dalle parti del Colosseo. Avendo pubblicato un volume di 1200 pagine sulle Olimpiadi romane, ve ne parlerò un po’. In questa e nelle prossime puntate, vi presenterò una Roma a cinque cerchi “diversa” e assai lontana dai report ufficiali. Se volete sapere tutto (o niente) sulla XVII Olimpiade, solcate i mari copia-e-incolla del web. Ma per un dietro-le-quinte serio, allora non perdetevi i prossimi “sabbati” di Roma Sport Spettacolo, perché ci sarà da ridere e da piangere. Perfino un paio di finti amori paparazzati, un delitto senza colpevoli (ovvio) e una “spy-story” tra russi, americani e preti in puro stile Viaggi di nozze. E per non dire dei giapponesi…

Cominciamo appunto da loro: quelli che ci stanno per ospitare. Sapete che, se Roma non si fosse sfilata dall’edizione 2020, qualcuno lassù, negli empirei ex decoubertiniani, l’aveva progettata così: prima gli italiani e poi i nipponici: esattamente come nel dopoguerra. Strana alea, noi e gli amici dagli occhi a mandorla e le gambe storte siamo accomunati da un destino olimpico di vicinanza. Alla metà degli anni ’50, l’affidamento delle Olimpiadi a Roma e a Tokio suonò come un perdono definitivo degli Alleati per due delle nazioni che avevano messo a ferro e fuoco mezzo mondo. Noi ci eravamo arresi subito, ai primi “sbarchi” in Sicilia, e i sayonara no: c’erano volute due bombe atomiche e infiniti kamikaze. Non saprei dire quanto ci stimassero i giapponesi, dopo la brutta figura bellica; fatto sta che nel 1960 scesero col solito anticipo all’aeroporto, per studiarsi nei dettagli l’organizzazione dei due Giulii (Andreotti e Onesti) e del Vaticano olimpizzato. Obbiettivo della mission: tanare gli errori e fare meglio quattro anni dopo.

Già a giugno, assieme al Primo Ministro Kishi in visita al nostro presidente Gronchi, giunse dunque l’avanguardia degli “osservatori”; poi, a Ferragosto, scesero a Ciampino i giornalisti, i dirigenti, gli allenatori, gli atleti e i semplici turisti. Tutti a caccia d’impressioni, pregevolezze, curiosità e lacune.

I romani se li trovarono tra i piedi come un nugolo di marziani, gironzolanti per le strade e le piazze armati di spettacolosi teleobiettivi e registratori tascabili, sempre a chiedere il parere a chiunque gli capitasse a tiro: dai tassisti al lustrascarpe. Migliaia di interviste e fotografie si accumularono all’ambasciata di via Quintino Sella e presero la via per l’Oriente, in attesa di essere ascoltate e visionate da chi di dovere. Le grandi organizzazioni nascono proprio così, con questi sistemi. Guardate un po’ come si stanno preparando all’Olimpiade del virus…

I giapponesi, si sa, sono intelligentissimi perché mangiano tanto pesce. E ormai ci hanno convinti che il pesce crudo senza il limone è buono. A vedere certi programmi Tv e i cartoni animati Manga, sarete d’accordo con me che le loro rotelle si muovono in senso opposto alle nostre.

A Roma ’60, la differenza emerse vivida alla luce. Infatti, un “mondai” (un problema) che li turbò per qualche tempo fu la cosiddetta ”Operazione Zero”. Sotto questa misteriosa etichetta, che ricordava i velivoli da caccia che avevano bombardato Pearl Harbour ma nulla c’entrava con essi, si celava, con tutta probabilità (secondo i giapponesi), il segreto più segreto dell’organizzazione olimpica italiana. Il significato della frase, scritta sui programmi ufficiali e sillabata con importanza dai nostri funzionari in giacca blu, venne chiesto perfino agli impiegati di banca che cambiavano la valuta in lire.

Risposte negative. Mistero sempre più fitto. Nessuno ne veniva a capo: perché Zero? Infine, tra il 10 e l’11 agosto 1960, gli 007 del Sol Levante smisero improvvisamente di parlarne. Avevano chiarito l’arcano: “Operazione Zero” era la maniera usata nel gergo dei funzionari per indicare il conto alla rovescia del tempo che mancava alla cerimonia d’apertura dell’Olimpiade. Più semplice di così!

Ma forse troppo semplice per i creatori del “kitto katsu”. (Cliccate su Google e svelate l’arcano).

A loro scusante, è bene dire che il CONI montò una colossale macchina burocratica capace di suscitare l’ilarità e i divertiti commenti della stampa estera. Nel mirino specialmente le hostess e le vallette che invasero gli impianti sportivi.

Nei casi migliori, i branchi di graziose ed elegantissime cerbiatte saltabeccanti su e giù per le gradinate risultarono inoffensivi; in altri casi, crearono una confusione terribile. Nessuno, ad ogni modo, poté rivolgere loro una richiesta d’informazione, pur elementare che fosse, e ottenere una risposta precisa; e la cosa accadde anche con le interpreti.

|

|

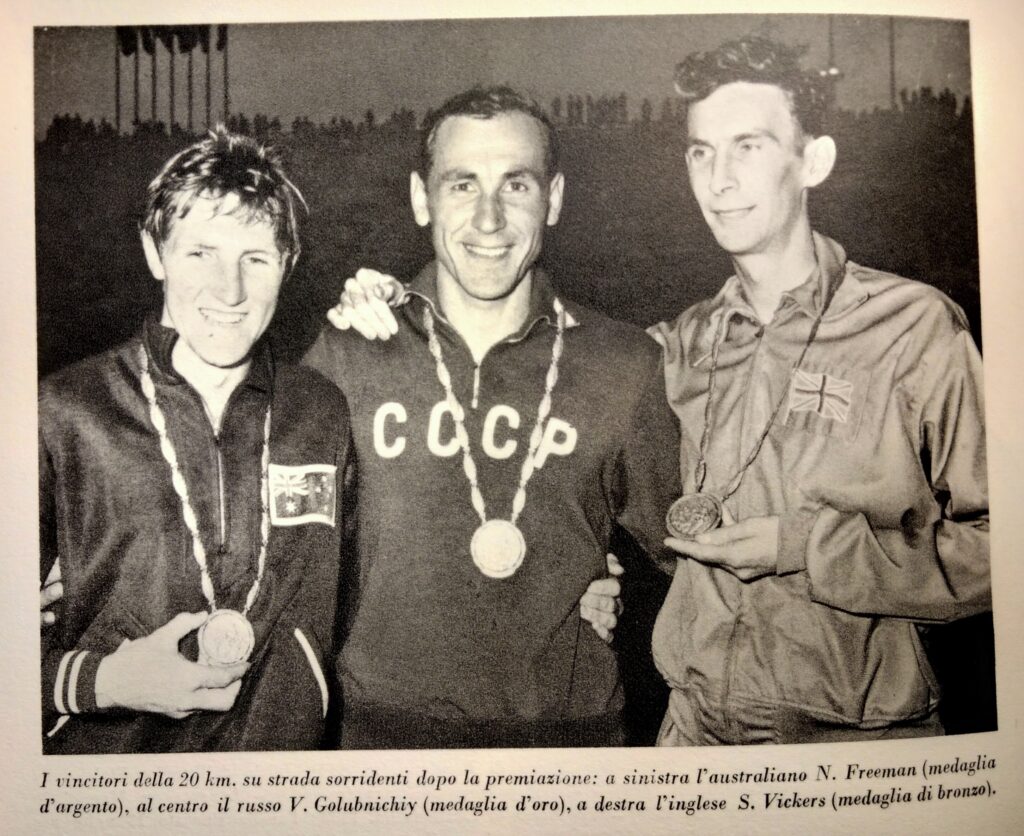

Le uniche che si fecero capire furono le straniere, ma qui sorse il problema di farsi intendere dagli italiani. La vittima più sfortunata fu l’inglese Stan Vickers.

Dopo essere giunto terzo nella 20 km di marcia, il segaligno albionico si sedette sulla pista dello Stadio Olimpico (quello d’allora, bianco e verde sotto il sole a picco) per riprendersi dallo sforzo immane. Due nerboruti paramedici dell’organizzazione, “non-English-speaking”, gli si avvicinarono di soppiatto, l’acchiapparono e se lo portarono di peso in ambulanza all’ospedale, nonostante i singulti di protesta dell’atleta. Una scena da film! Varie ore dopo, il povero Vickers venne localizzato dai servizi segreti britannici e ricondotto al Villaggio. Peggio si operò solo con Abebe Bikila, quando la folla romana, passato il primo momento di sgomento, inneggiò al maratoneta-scalzo dell’ex A.O.I., che faceva buffi esercizi di scarico dopo aver tagliato il traguardo all’Arco di Costantino. Si udì chiaramente una voce cantare “Faccetta nera”, in un rigurgito d’abitudine probabilmente insopprimibile.

Uno che invece approfittò bellamente della situazione fu il comico Walter Chiari. Il milanese di origini pugliesi, per altro immancabile presenza agli incontri di boxe e animatore instancabile della Dolce Vita, aveva il problema di ottenere “aggratise” i biglietti. Ne giravano parecchi a basso costo alla borsa nera (generata dal surplus delle navi crociera “tutto compreso”, con un tizio che ci si comprò un paio di appartamenti, stoccandoli a decine di migliaia in un magazzino, ma questa è un’altra storia…). Valterino, però, li voleva truffando. Prese allora di mira l’Ufficio Stampa dei Giochi. Telefonò al centralino facendo la voce grossa.

Chiese di parlare con una impiegata che conoscesse la lingua inglese e, lui che era l’amante ufficiale dell’attrice americana Ava Gardner e coll’inglese ci sapeva fare, la investì simulando un accento italo-americano, del tipo di quello del presidente attuale della Fiorentina. Disse più o meno: “Come mai la tessera del mio giornale non è ancora pronta? Questo è uno scandalo, la voglio in giornata o alzo un polverone!” La poverina, spaventatissima, si fece in quattro e procurò al sedicente inviato il permesso speciale Olympic Press, che consentiva l’accesso libero agli impianti di gara e di allenamento. Fu così che Walter Chiari assistette alle Olimpiadi, per due settimane intere, con un tesserino al collo intestato al “Gorgonzola Herald Tribune”.

Undici anni fa, in occasione della presentazione di una “Strenna” (il volume che il Gruppo dei Romanisti, circolo al quale appartengo, regala al Primo Cittadino il 21 di aprile), ebbi modo di sentire Andreotti vantarsi che l’organizzazione della “sua” Olimpiade era stata “eccellente”, al punto che aveva ricevuto complimenti da ogni dove. Avrei potuto alzare la manina e obiettare qualcosa, ma stetti zitto per non turbare la serenità e la fiducia dei miei sodali. E tuttavia, mi voglio togliere adesso la soddisfazione di raccontarvi un po’ delle cosette che non dissi, quel pomeriggio nella lussuosa sala della grande Banca piena di gente, all’ottimo Giulio.

Se ci fu una cosa che fece girare le palle, e parecchio, alla truppa mista di militari e civili messa in piedi da Andreotti fu la prima disciplina olimpica in cui si specializzarono i ragazzini romani: “lo scambio dei segnali”. Già a una settimana dalle gare, con l’arrivo delle delegazioni e dei turisti il traffico divenne più che mai caotico. Ma gli organizzatori avevano pensato a tutto: ad ogni crocicchio spiccavano cartelli pulitissimi che indicavano la strada per i due poli olimpici: la zona del Flaminio e l’EUR. Idea stupenda, naturalmente. Se non ché, accadde che tutti quei segnali, incernierati su pali metallici, fossero sensibili all’azione della tramontana, e sensibilissimi a quella dei “maschietti de Roma”.

Fin dal giorno seguente all’installazione, cominciarono a segnare pazzesche e discordanti direzioni, tanto che un cronista arguto li battezzò “folli banderuole”, come un’allegra canzone lanciata da Mina. I cartelli segnaletici furono fissati meglio, ma le mani degli scaltri teppistelli non ebbero difficoltà a continuare l’azione diversiva. Più di una comitiva giapponese si trovò a marciare verso il Colosseo, dovendo invece recarsi alla Piscina delle Rose o allo Stadio dei Marmi. Molti segnali suggerivano che, per raggiungere lo Stadio Olimpico, bisognava andare su in alto verso il cielo. E magari raggiungere i satelliti sovietici che orbitavano occhiuti.

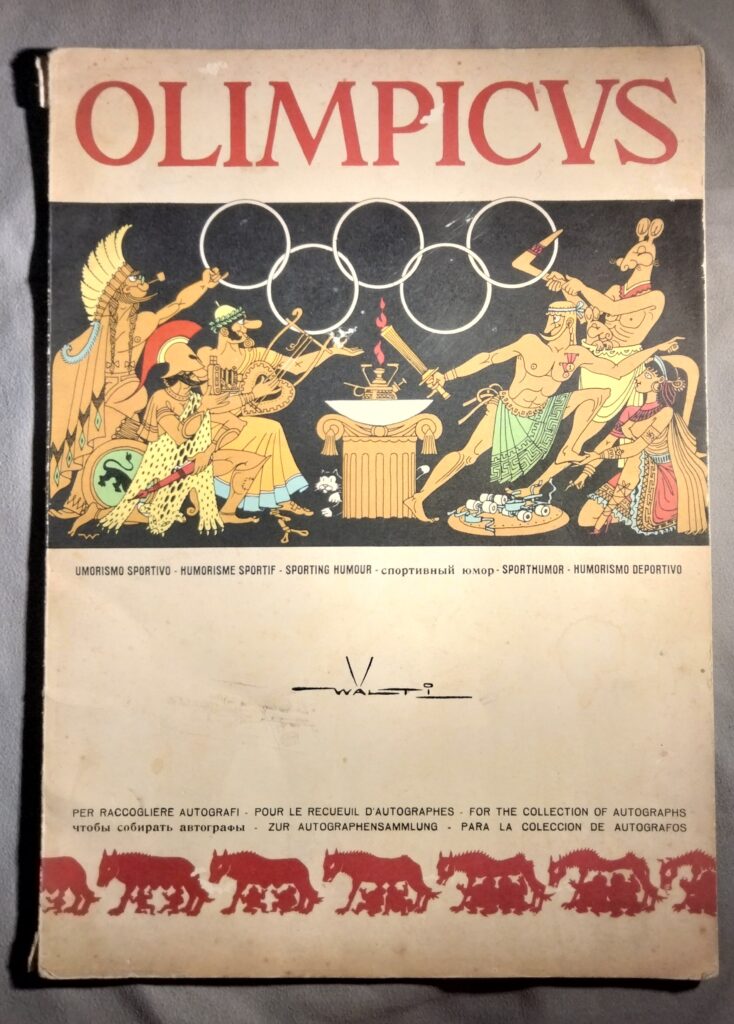

La seconda disciplina olimpica, non autorizzata ma largamente praticata, fu la caccia alle spillette e agli autografi. Per quest’ultima specialità, un accorto editore mise in vendita nelle edicole un libro fumettato per raccogliere le preziose firme.

I quaderni di scuola comprati in anticipo, parimenti, si riempirono degli scarabocchi in inchiostro blu, nero e rosso degli atleti. Valevano poco quelli degli americani, che li concedevano in un amen; molto di più quelli dei russi, e il massimo era ottenere l’autografo dell’unico atleta del Suriname, un tipo che rappresentava da solo la sua nazione e svolgeva i ruoli di capo-missione, capo-ufficio stampa, alfiere e concorrente. Molto apprezzata divenne la firma, incomprensibile, dei Sikhs delle squadre di hockey prato e lotta dell’India. I “sicse” (qualcuno, confondendo il continente, pronunciava “siucse”) si vedevano a distanza siderale perché portavano un turbante giallo senape che copriva un bizzarro chignon, ed erano scuri come Sandokan. Immancabilmente, dopo l’autografo tiravano su il bimbetto e se lo mettevano a cavalcioni sulle spalle, per fargli toccare la cipolla dei capelli. Riguardo alle spillette, le più ricercate erano quelle dei sovietici, con impressi lo Sputnik e i cerchi olimpici: uno Sputnik contava quanto cinque spille americane. Coi doppioni si operavano scambi, e non era difficile fregare gli atleti permeati di un candore naif che i monelli di strada a Roma perdevano già prima di toccare i dieci anni di attività. Una volta, al nero Ralph Boston, oro nel lungo, capitò di permutare il suo “pin” (“me dai er pinne, Giò?”) con uno “rarissimo” proffertogli, in mezzo a mille salamelecchi, da un minuscolo maschietto di borgata. Tutto contento dell’affare, l’allampanato americano prese un autobus e s’accorse che più di una persona si alzava invitandolo a sedersi. Chiese spiegazioni e quelli gli indicarono la spilla: era del tipo destinato agli handicappati.

Anche tra gli atleti la caccia ai distintivi fu un’attività che fece passare il tempo. Soprattutto tra gli uomini (siamo più infantili? Probabilmente sì). Nel Villaggio maschile fiorì la borsa dei pin. Gli emblemi di alcune nazioni raggiunsero quotazioni iperboliche, e presto si parlò di falsificazioni; mentre quelli della “Roma” e della “Lazio” subirono un tracollo per via della concorrenza. Un atleta americano si vantò di avere una valigia piena di pin. Ma il collezionista più ricco risultò essere l’unico rappresentante della Repubblica di Haiti. Il ventisettenne Philome Laguerre, sollevatore di pesi, era già stato notato alla cerimonia di apertura per il fatto di sfilare da solo, senza neppure un accompagnatore a tenergli la bandiera; il suo pianto aveva strappato l’applauso della gente. Philome si era in effetti pagato di tasca sua il viaggio, e nel bagaglio aveva inserito due valigie colme di distintivi, ottenuti tutti quanti a credito con la promessa di sdebitarsi dopo il ritorno in patria. Gli affari per Philome andarono a gonfie vele. Meno bene gli andarono le gare, ma per quelle c’era poco da contrattare.