La seconda parte dell’analisi di Marco Impiglia della competizione a cinque cerchi olimpici di Roma nel 1960. Prima tappa per l’avvicendamento a Tokio 2020

La seconda parte dell’analisi di Marco Impiglia della competizione a cinque cerchi olimpici di Roma nel 1960. Prima tappa per l’avvicendamento a Tokio 2020

Continua la nostra indagine sulle curiosità aneddotiche e sull’atmosfera dei Giochi di Roma ai tempi della Dolce Vita e della Guerra Fredda. Le Olimpiadi del confronto USA vs URSS, le superpotenze che minacciavano l’integrità del pianeta con le loro bombe all’idrogeno, ma anche l’occasione per una reciproca conoscenza su un terreno non militare.

Quando arrivarono i primi contingenti sovietici, i fotoreporter drizzarono le antenne e si misero all’erta. La loro “mission” era quella di beccare un atleta sovietico e uno americano sulla stessa linea. “Dotto’, abbiamo gli americani e i russi insieme”.

Questa frase veniva invariabilmente ripetuta dai rappresentanti delle agenzie fotografiche incaricati di vendere alle testate giornalistiche le foto olimpiche.

Le immagini che, nei primi tempi, a una settimana circa dall’inizio delle gare, mostravano gli atleti delle opposte sponde nell’atto di fraternizzare non dicevano il vero: erano il frutto delle sapienti regie dei “paparazzi olimpici”, così che la “distensione”, al villaggio di viale Tiziano, fu tutta costruita dai fotoreporter. In realtà, americani e russi vivevano quasi a contatto di gomito, ma era come se fossero divisi da barriere insormontabili.

I primi ridevano, parlavano a voce alta e scherzavano fra loro e con gli atleti dei paesi affini. I secondi vivevano ritirati, parlavano pochissimo e, all’apparenza, conoscevano solo la lingua madre. Dopo i paparazzi, furono allora i cronisti a passare all’attacco.

Ma si accorsero subito che i sovietici non rispondevano affatto alle loro domande, e anzi erano loro a porre quesiti. Forse la prima domanda a carattere politico che i sovietici rivolsero agli occidentali fu questa: “È vero che è stato il Papa a dividere i maschi dalle femmine negli alloggi olimpici?”

La prima foto in chiave “distensiva” invece, fu scattata nel salone del “club” del villaggio. Essa ritraeva sei atleti in tuta che si tenevano per mano: un canadese, un australiano, un americano, un italiano, un russo e un inglese. Già questo dà l’idea di quanto fosse diverso il mondo sessanta anni fa.

Una norma non scritta impegnava gli atleti provvisti di “olympic identity card” a risiedere nel villaggio. Non tutti si adeguarono, per i motivi più vari, e tra le eccezioni spiccò Rosemarie Springer, una quarantenne di Danzica che partecipò per la squadra tedesca (le due Germanie si presentarono sotto un’unica bandiera) alla prova di dressage. La Springer alloggiò per la durata dei Giochi all’Hotel Majestic, uno dei più cari della città.

Rosemarie era la moglie dell’industriale Alex Springer, proprietario di una catena di giornali e rotocalchi ad alta tiratura. La privilegiata amazzone raggiungeva i campi di allenamento e di gara ai Pratoni del Vivaro a bordo della sua lussuosa Mercedes 300, guidata da un impeccabile autista in livrea.

Non si sa per quale motivo, il maggiore quotidiano di Springer, l’Hamburg Bildzeitung, fu quello che espresse la peggiore critica dei Giochi di Roma, definiti, molto in controtendenza, «le Olimpiadi dell’apatia.»

Eppure di cose straordinarie se ne vedevano una miriade: bastava frequentare il villaggio e muoversi in città, per intercettare gli alieni in visita.

I personaggi, poi, non scarseggiavano di certo. Don Bragg, l’asso della contea di Salem che vinse l’oro nel salto con l’asta, prima di gareggiare fu preso dall’urgenza di farsi un nome nella città mecca del cinema europeo.

Infatti, egli voleva interpretare il ruolo di “Tarzan” a Hollywood. Non per niente, festeggiava ogni sua vittoria con un urlo da re della foresta. E lo stesso fece allo Stadio Olimpico! Un giorno, che se ne stava al villaggio con alcuni dei suoi amici – il giavellottista Al Cantello, gli atleti russi Vladimir Bulatov, Igor Ter-Ovanesian e Igor Petrenko, il reporter Dick Schaap di Sports Illustrated – decise di cercare scampo dall’afa scendendo “giù al fiume”.

L’idea era quella di trovare un posticino buono per eseguire dei tuffi. Schaap avrebbe scattato le foto a “Tarzan-Bragg” a volo d’angelo da uno dei ponti sul Tevere. Le immagini sarebbero planate sui newspapers di New York per funzionare da volano alla futura carriera cinematografica: “publicity makes things happen”. I tre russi e i tre americani costeggiarono a piedi il “bionno” verso il mare, fino a quando non inciamparono in un grosso barcone di legno e lamiera a tre zattere.

Era il primo pomeriggio e Febo picchiava duramente: tutti e sei si buttarono in acqua per un refrigerio. Cominciarono a sguazzare come paperi, a impegnarsi in zucchetti e brevi nuotate, facendo un bel po’ di casino. Dalle viscere scure del barcone emerse un tipo con una doppietta al braccio e la figlioletta accanto.

Fortunatamente, Albert Cantello parlava un italiano smozzicato, spiegò di cosa si trattava e tutto finì come doveva finire. La stampa newyorchese ne trasse lo spunto per parlare di Bragg-Tarzan e di una nuova rivalità nata alle Olimpiadi tra sovietici e americani: “Diving in the Tiber”. In seguito, Bragg si fece immortalare al Colosseo, vestito da Tarzan e con un pugnale in mano.

La ragazza più fortunata del villaggio fu la schermitrice portoricana Gloria Munoz Colon. Era l’unica rappresentante del gentil sesso della sua nazione, anzi la prima portoricana in assoluto ad entrare in un evento olimpico, per cui se ne stava sola soletta nell’appartamento, senza il controllo di nessuno. Poteva tornare alle quattro di notte e, veramente, ne approfittò alla grande. Fin dall’arrivo, cominciò a esplorare i locali da ballo di via Veneto.

In un amen, la sua Olimpiade si trasformò in una maratona di cha-cha-cha. Così, il giorno della gara di fioretto si svegliò tardi, non ci fu un dirigente che le telefonò per avvertirla e mancò l’appuntamento sportivo: il motivo per cui stava lì a spese del governo del Portorico. Ma nessuno glie ne fece una colpa, La bionda Gloria divenne la favola del villaggio e, quando una giornalista del Messaggero, Nanda Calandri, andò a intervistarla, le confidò candidamente: “Baylar para mi es my vida, es todo my corazon!”

Gloria non fu neppure la sola a disertare la propria gara per una questione di timing. Toccò anche, il 31 agosto, a quell’unico tizio del Suriname di cui ho detto nella scorsa puntata: Sigfried Esajas. Il ragazzo, iscritto alle qualifiche degli 800 metri, giunse allo Stadio Olimpico alle due del pomeriggio dopo aver indugiato nel letto. Gli dissero che l’eliminatoria si era svolta al mattino.

La giornata dedicata al riposo fu quella del 28 agosto: ovviamente, una domenica. I reporter dei rotocalchi scandalistici (di sesso parlerò in abbondanza la prossima volta, non vi preoccupate), e anche dei più seri quotidiani politici, si infilarono nel villaggio con lo scopo di confezionare “pezzi di colore”. Si sapeva che i tipi esotici stavano lì dentro, belli e sgargianti come pappagalli in gabbia, e solo bisognava scovarli e farli cantare.

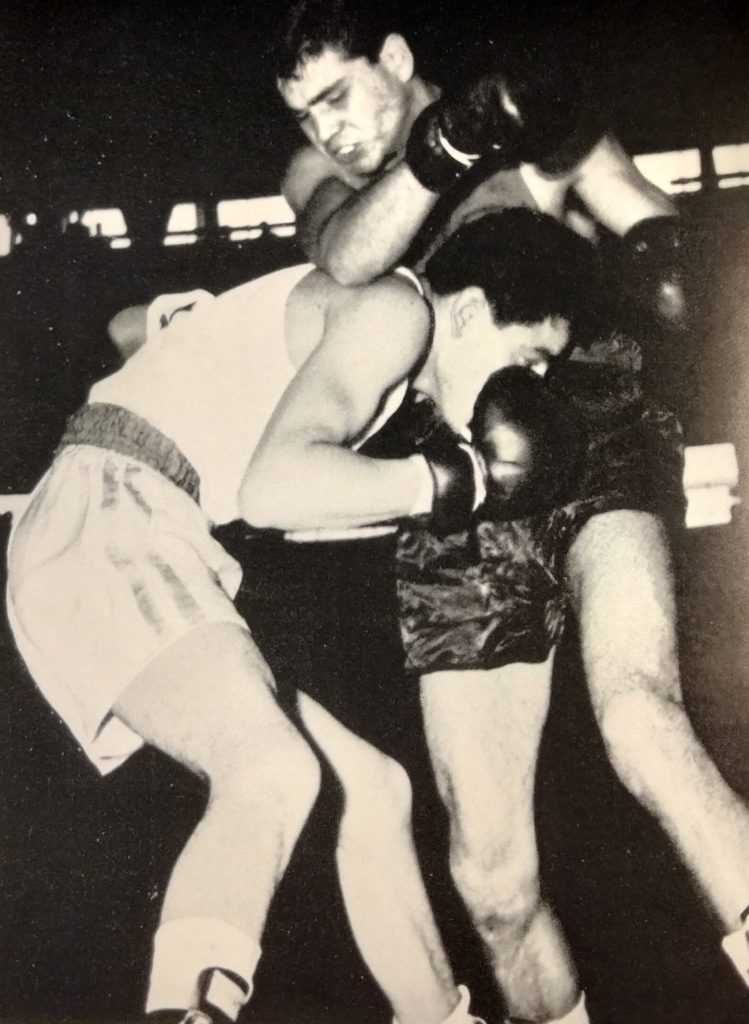

Uno dei reporter, Matteo Del Monte, fu colpito dalla scena di un pugile del Giappone che stava sul marciapiede, davanti all’appartamento assegnatogli, e aveva messo ad asciugare al sole, appoggiati sulla spalliera di una seggiola, alcune paia di calzini bianchi, uno slip bianco e una manciata di fazzoletti, bianchi pure quelli. Mentre la biancheria grondava, il boxeur saltava alla corda all’ombra dei pilastri della palazzina; poi si fermava e dava un’occhiata alle stoffe, quindi riprendeva a dimenarsi, mimando pugni al vento alternati a passetti brevi, avanzanti in direzione delle cose appese. Retrocedeva fintando, poi tentava l’uncino alla mutanda, sganciava il sinistro, il destro per saggiare la misura e il diretto sinistro ancora, velocissimo (era mancino).

Pareva una marionetta, ma aveva anche l’aspetto del filosofo: ieratico e serio come solamente i figli del Sol Levante sanno essere. In tutto questo intimo balletto, il filo conduttore era dato dagli sguardi attenti che scoccava ai calzini, ai fazzoletti e allo slip. Profittando di un collega francese indaffarato a ritrarre l’atleta con una mastodontica Canon, il giornalista italiano fece chiedere al ragazzo perché avesse scelto quel punto e quel momento per allenarsi. Il pugile rispose di chiamarsi Watanabe, era un “light welter” e stava per incontrare l’azzurro Brandi.

Quindi mise giù le braccia e aggiunse, avendo notato la meraviglia e l’attesa del tizio di fronte a lui, che né il training né la biancheria di famiglia potevano essere abbandonati. Infatti, giusto il giorno prima era girata voce della scomparsa di una bicicletta, lasciata un attimo incustodita da un ciclista belga davanti al ristorante del villaggio. Il giapponesino, montando la guardia ai suoi pedalini, espletava il suo dovere di guerriero prudente, nel nome e nel rispetto del suo Paese. (Comunque, il nostro Piero Brandi lo sbatté fuori senza problemi al primo turno).

Quella domenica così speciale, accaddero cose all’interno del “villaggio-di-tutto-il-mondo”. Ed anche fuori, nell’Urbe accoccolata al sole come un grosso e sonnolento gatto grigiorosso.

Ad esempio, Earlene Brown, la pesista americana che si diceva somigliasse alla cantante Ella Fitzgerald. Dopo pranzo, la Brown, una ragazzona di un metro e settantacinque per quasi cento chili di “peso forma”, si infilò una leggera vestaglina di cotone e, zitta zitta, s’avventurò fuori dei confini.

Risalì, lento pede, i Parioli e si ritrovò a piazzale delle Muse. Lì capì di avere trovato il suo Texas, per cui si sdraiò per terra, nel giardinetto sotto i pini a ombrello. I “commendatori”, a quell’ora in un giorno festivo, esercitavano il sacro diritto alla pennichella e non la videro: una balenottera scura addormentata. Se ne accorse il ragazzino del bar di fronte, tornando sul tardi a bordo della sua bici. Allarmato dalla figura massiccia allungata di traverso sul prato spelacchiato, andò ad avvertire della cosa il principale. Il poveruomo si precipitò, credendo che la “negra” fosse svenuta o peggio.

Stava per chiamare l’ambulanza, ma la parola suonava simile ad “ambulance”, così che la Brown, all’udirla, aprì un occhio, si alzò in tutta la sua statura e, utilizzando quel minimo di italiano che sapeva, convinse il soccorritore che non aveva bisogno di cure ma di pace. Poi, a scanso di complicazioni, se ne tornò al villaggio, a raccontare la storiella ai suoi amici Ray Norton e Stone Johnson. I due velocisti che sarebbero stati battuti da Livio Berruti, anche loro “afro”, avevano passato il pomeriggio in brachette e canottiera a giocare ad accostamuro, sotto il portico ombroso della palazzina.

Per diversi minuti, i colossi d’ebano si spanzarono dalle risate, calando sonore pacche sulle spalle della sorella “Fat Mamie”. “Mamie all’ospedale” – dicevano, ammiccando – “Immagina se i medici italiani si fossero messi in testa di farti fare la cura dimagrante”. “Con la pasta al sugo, magari!”. E ridevano, gesticolando come ragazzi a spasso in una strada di Harlem. Alta fra le dita forti da giocolieri, tenevano la moneta da cento lire pronta per il lancio.