La quinta ed ultima parte dell’analisi di Marco Impiglia della competizione a cinque cerchi olimpici di Roma nel 1960.

La quinta ed ultima parte dell’analisi di Marco Impiglia della competizione a cinque cerchi olimpici di Roma nel 1960.

Per quanto concerne gli aspetti politici internazionali, tre furono i temi che attraversarono i Giochi: 1) la sfida USA-URSS; 2) le due Germanie divise ma riunite sotto il vessillo a cinque cerchi; 3) l’emersione dei paesi liberi del continente africano. Qui mi occuperò del primo argomento, che si stagliò sull’Olimpiade come un’immensa Echidna che allungava le sue tentacolari propaggini dal giorno delle pillole atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Una partita giocata in contemporanea su due campi collegati, l’uno sportivo e l’altro politico.

I sovietici vinsero sul primo campo, confermando il sorpasso operato a Melbourne nel 1956. Trionfarono grazie a una maggiore omogeneità di squadra che espresse medaglie d’oro in discipline d’élite quali l’equitazione e la scherma. Per un soffio, per merito delle “Tigerbelles” guidate dalla divina Wilma Rudolph, gli americani riuscirono a mantenere la leadership nell’atletica leggera. Sullo scacchiere politico le mosse migliori le operarono ancora i sovietici, in specie con la dichiarazione di Nikita Kruscev improntata ai principi olimpici di pace tra i popoli e la visita al Villaggio, alla vigilia delle gare, della loro delegazione a quella statunitense. L’URSS intendeva uscire dalla ribalta romana come la potenza leader anche nell’osservanza del fair play.

Una partita nella partita, un “gioco sporco” come dicono i coach, fu quella delle spie. L’obiettivo maggiore era portare alla diserzione un atleta dell’opposta schiera. L’URSS in particolar modo era sensibile a un tale ingaggio, ma la partita finì zero a zero.

L’Unione Sovietica si difese bene dall’azione della CIA, supportata dagli esuli politici, soprattutto ungheresi, e da quella del Vaticano (con una “base” a via della Conciliazione), per convincere alla fuga atleti, tecnici, dirigenti, giornalisti e “turisti” del blocco socialista. Contrattaccò muovendo il KGB e usufruendo a sua volta del sostegno logistico del Partito Comunista Italiano.

Vediamo, dunque, attraverso un paio di storie, come si giocò questa sotterranea sfida tra le due superpotenze nucleari.

Nel 1960 esistevano al mondo due mappe della sfera terrestre. Una diffusa da The National Geographic, al centro della quale si trovava il continente americano circondato dai due oceani, Atlantico e Pacifico. L’Unione Sovietica figurava tagliata a metà e posta ai due lati della mappa, per non spaventare i bambini americani con la sua vastità. L’Istituto Geografico di Mosca stampava, invece, una mappa del globo terracqueo completamente diversa. In mezzo si trovava l’URSS, così grande da annichilire con le sue dimensioni, mentre l’America appariva tagliata in due e relegata ai due capi, affinché il bambino russo non potesse pensare: caspita, quant’è grande l’America! Ricordo di avere visto questa seconda pianta nel 1980, attaccata a un muro di un ufficio governativo a Maputo, capitale del Mozambico, paese all’epoca sotto l’influenza dell’impero sovietico.

È interessante notare come l’Olimpiade di Roma cadde esattamente al momento del trapasso tra l’America di Eisenhower, tutta contenuta nell’idea che gli americani fossero gli sceriffi del pianeta e i russi i fuorilegge, e l’America di John Fitzgerald Kennedy, che avrebbe additato lo sbarco sulla Luna come il duello più importante da vincere negli anni ’60. I sovietici accettarono il confronto nello spazio e lo persero, ma non è questo il punto. Il punto è che il 25 agosto 1960, con JFK che stava a 75 giorni dall’assumere la guida della prima potenza militare del pianeta, sui giornali, in televisione e alla radio non si parlava d’altro che di cagnetti spaziali moscoviti e di piloti della US Air Force che cadevano coi loro velivoli-spia in territorio sovietico e venivano catturati e pubblicamente processati. Mentre Kruscev volava verso Parigi per pretendere di ricevere le scuse in ginocchio di Eisenhower, abbandonava la conferenza sul disarmo di Ginevra e infine planava a New York per andare a dire la sua al Palazzo delle Nazioni Unite. C’era un problema di “comunicazione” tra i due colossi; comunicazione intercettata e sviata dalla voglia di allargare l’impero e dalla paura dell’olocausto nucleare.

Già… allargare l’impero. Dalla rivista Vie Nuove, sovvenzionata dal PCI, numero del 24 agosto 1960:

«50.000 dollari subito e 2000 dollari al mese sono stati offerti dai dirigenti olimpionici degli Stati Uniti all’allenatore della squadra sovietica di scherma Galinski, a condizione che egli “scegliesse la libertà” accettando di allenare la squadra statunitense. Il dirigente sportivo sovietico ha respinto l’offerta.»

Permettetemi di dubitare che Vie Nuove avrebbe pubblicato questa notizia se il buon Vlad Galinski avesse accettato i dollari americani. Nel contesto della furiosa attività di spionaggio che animò il sottobosco delle Olimpiadi, la ricerca del “disertore” fu la ciliegina da mettere sulla torta. Ma la torta rimase senza ciliegia. Da parte americana, si tentò di far defezionare il lunghista ucraino Igor Ter-Ovanesyan.

Nel 1960, l’Ucraina era una delle repubbliche socialiste nominalmente più fedeli, e nel settore sportivo rappresentava la seconda corona dopo quella russa. Ovanesyan era entrato nel mirino della Central Intelligence

Agency per due ragioni: era ucraino di stirpe armena e aveva mostrato, nel corso di un precedente meeting a Filadelfia, una chiara tendenza verso la cultura occidentale: acquistava musica jazz e leggeva libri americani, sapeva l’inglese ed era cresciuto a Kiev avendo come idolo Jesse Owens. Naturalmente, gli agenti della CIA non potevano sbrigare loro personalmente il lavoro, così che individuarono la pedina utile in Dave Sime, uno dei velocisti del team USA.

Gli telefonarono al suo albergo a Manhattan prima che partisse per le Olimpiadi, invitandolo a prendere un volo per Washington. Lì gli diedero l’incarico di avvicinare Ovanesyan. Sime acconsentì: studiava medicina e si sentiva un patriota.

Mise nella valigia copie della Dichiarazione d’Indipendenza e i pamphlet che elogiavano l’american way of life, tutto stampato in russo. Con i caratteri cirillici che descrivevano una grande nazione dove già vivevano un milione di russi e dove la libertà politica permetteva, in teoria, a un membro del partito comunista di essere eletto presidente.

Una volta a Roma, Sime attaccò discorso coll’ucraino durante la visita di cortesia dei sovietici al campo americano.

Quindi altre due chiacchiere durante l’allenamento congiunto del giorno successivo, il 25 agosto, giusto un paio di minuti per non allarmare i “commissari politici” travestiti da dirigenti che osservavano i componenti della squadra. Propose di andare a cena quella sera stessa. In effetti, Sime con la moglie Betty e Ovanesyan cenarono allo Scoglio di Frisio, un ristorante piuttosto caro sulla via Merulana.

Forse lì gli riuscì di bere la Coca Cola, proibita agli atleti russi. Sime andò dritto al punto e offrì al suo ospite un “passaggio” verso il sistema capitalista. Ovanesyan mostrò incertezza, rilevando che a Kiev aveva tutto quello che poteva desiderare un giovane uomo; e cioè un appartamento non in condivisione, un lavoro all’Accademia Nazionale dello Sport (il padre era professore in quell’università), un’automobile addirittura: lusso incomparabile nell’URSS.

Sime gli disse che se voleva fuggire doveva incontrarsi con un altro americano, un agente del Governo. Mr Wolf era il nome in codice. L’ucraino ancora una volta fece sì col capo, a patto che fossero presenti Sime e la sua consorte.

L’incontro fatidico avvenne il 4 settembre sera, e non a caso: era la sera in cui un torpedone stava portando atleti sovietici e agenti del KGB ai Castelli Romani per un tour di propaganda concertato col PCI.

Accadde, però, che Mr Wolf (che possiamo immaginare simile al personaggio di Pulp Fiction) non risultò simpatico a Ovanesyan, che si spaventò all’idea che quello facesse il “doppio gioco” e lasciò precipitosamente la sala del ristorante.

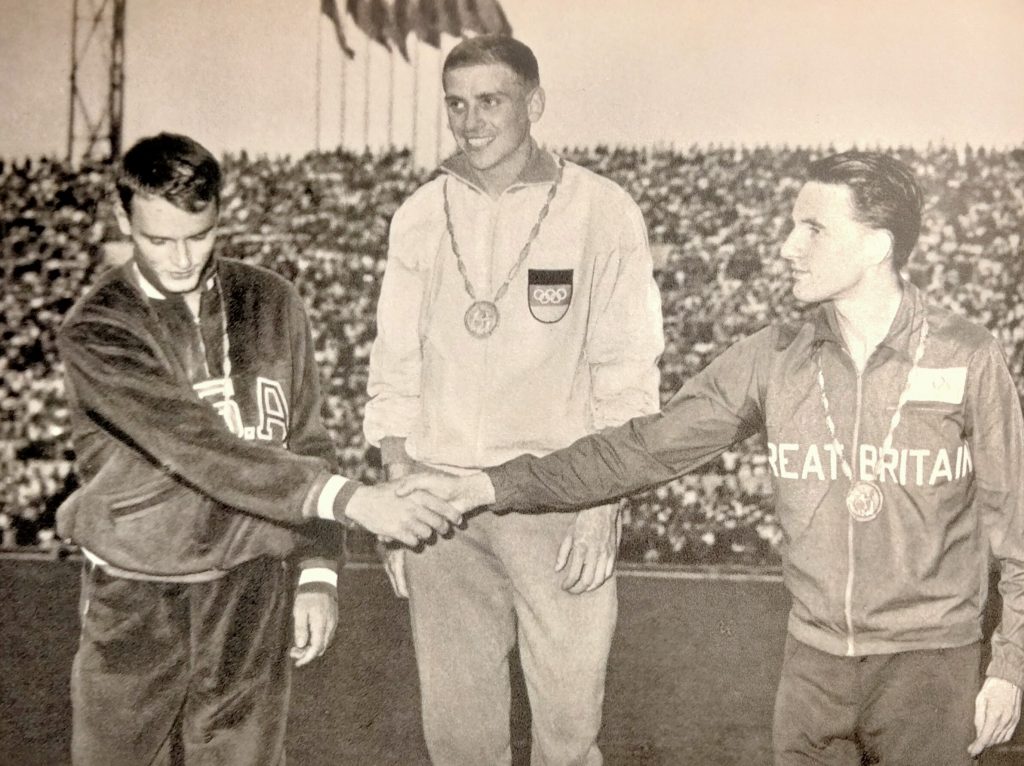

Tornò a Kiev con la medaglia di bronzo vinta nel salto in lungo, alle spalle degli americani Boston e Robertson.

Nel Rapporto Ufficiale del CONI c’è la foto dei tre sul podio, gli atleti di colore che ridono e il sovietico con uno strano sorriso accennato, il viso pulito e i capelli tagliati “crew cut” che sembra un americano bianco degli anni ’50: il tipo Happy Days, per intenderci.

Flop per la CIA e flop per il KGB (pronuncia Cheghebe), acronimo che sta per Komitet Gasudarstvennoy Bezopasnosti: Comitato per la Sicurezza dello Stato.

La CIA aveva scelto come bersaglio un ucraino di buona cultura e praticante l’atletica leggera, vale a dire uno degli sport olimpici che negli States ti permettevano di diventare una star e condurre una vita agiata. Con analogo giro di rotelle, il KGB analizzò i componenti del team a stelle e strisce e puntò il dito su James E. Bradford, un campione nero di Washington che lavorava alla Biblioteca del Congresso e praticava a livello amatoriale una disciplina, il sollevamento pesi, che a Mosca l’avrebbe fatto divenire un monumento del sistema sportivo sovietico. L’analisi si concentrava sul fatto che la paga da impiegato di Bradford era miserrima, e la Biblioteca del Congresso l’aveva avvisato che non sarebbe stato remunerato per il periodo trascorso a Roma a difendere l’onore della sua bandiera; cosa inconcepibile per la mentalità sovietica! Quindi, riepilogando, il target del KGB era un afro-americano frustrato, non ricompensato per il suo patriottismo, non interessato a tirar su dollari con lo sport (altrimenti sarebbe entrato nel circo dei “weight-lifters” professionisti), di cultura medio-alta e con una famiglia a carico che riusciva a malapena a mantenere con la paga del governo. Una bella spinta e sarebbe caduto nel sacco, con tutti i suoi 122 chili di peso forma.

A Roma, nel torneo dei massimi Bradford si batté bene, ma nulla poté contro lo strapotere del russo Vlasov: dovette accontentarsi dell’argento. Con quel piccolo trofeo nella valigia, rientrò a Washington e nessuno venne a salutarlo, non ci furono articoli sui giornali, la radio e la televisione non lo cercarono, solo la moglie lo baciò e l’amministrazione del Congresso gli defalcò la metà dello stipendio di agosto e settembre. A quel punto, a 32 anni, Bradford decise di ritirarsi dall’agonismo. A Roma aveva rinsaldato la sua amicizia con Yury Petrovich Vlasov, gigante con l’aria del professore universitario e che parlava un corretto inglese. Nel 1961, Vlasov invitò personalmente il collega americano a Mosca, per fargli riprendere l’attività partecipando a un meeting internazionale. Bradford accettò e si accorse che l’amico, al contrario di lui, in patria era considerato alla stregua di un dio. In più, aveva tutta l’organizzazione governativa a disposizione, con lo scopo di allietare il suo soggiorno. All’arrivo all’aeroporto, scendendo dalle scalette dell’Iliuscin dell’Aeroflot, Bradford trovò ad attenderlo Vlasov con una macchina nera lunga un chilometro e l’autista. Vlasov l’informò che si trattava della stessa berlina di fabbricazione russa preparata per la visita di Eisenower del 1960, poi mai avvenuta a causa dell’aereo spia U2 ma rispolverata dal garage apposta per lui.

Nei giorni successivi, Vlasov si comportò né più né meno come Satana quando tentò Cristo nel deserto fuori Gerusalemme. Gli mostrò tutte le glorie di cui avrebbe potuto godere se solo avesse alzato un dito. La maestà della vita di una star sportiva di prima classe in Unione Sovietica: lavoro di livello come “Maestro dello Sport”, automobile personale e trasporti gratuiti, tessera per accedere ai magazzini dei vip (qualcuno è più uguale degli altri… sai), appartamento spazioso e rifinito nella bella Mosca, un futuro assicurato fino alla pensione per lui e la sua famiglia. Bastava una firmetta. Ma, proprio come Gesù, pur rimanendo impressionato dalla visione di tanti beni, James non andò nemmeno vicino alla defezione. Nella suite dell’hotel, la notte che ci stava rimuginando sopra, sentì il bisogno di una boccata d’aria, scese nella hall e non poté uscire perché la porta era stata bloccata; capì allora la realtà che si celava dietro l’illusione. Il mattino dopo, consumata la colazione, disse a Vlasov: “Penso ancora che l’America sia il più grande paese della terra”. E tornò a fare il rilegatore di libri alla biblioteca nazionale di Washington.