La terza parte dell’analisi di Marco Impiglia della competizione a cinque cerchi olimpici di Roma nel 1960. Prima tappa per l’avvicendamento a Tokio 2020

La terza parte dell’analisi di Marco Impiglia della competizione a cinque cerchi olimpici di Roma nel 1960. Prima tappa per l’avvicendamento a Tokio 2020

Okay, questa volta parliamo di sesso. O di amore, se preferite. Le Olimpiadi romane sono state le più “erotiche” della storia. Non a caso ospitate nella città santa per eccellenza del mondo occidentale. Roma stessa è un palindromo, letta allo specchio si legge Amor.

I Giochi del 1960, accolti sotto il segno della Croce, si svolsero in un’atmosfera sensibile di ricerca della concordia. Una dozzina di anni fa, mentre scrivevo il libro “L’Olimpiade dal volto umano”, ad un certo punto me ne resi conto: per quanto mi sforzassi di esaltare il lato di Marte, Venere usciva fuori prepotente. Venere comandava. Ho due argomenti per convincervi di questo: 1) l’atleta eponimo fu una donna, Wilma Glodean Rudolph; 2) non c’è mai stata un’edizione olimpica estiva altrettanto densa di amori tra atleti, scintillante di gossip romantici e passerella dei divi del cinema.

Sul fatto che l’americana Rudolph debba essere considerata l’atleta numero uno dei Giochi del 1960 c’è poco da obiettare. Vinse tutte e nove le gare di velocità pura alle quali prese parte e guadagnò tre titoli olimpici. Era la femmina più bella, la più naturalmente elegante, e per di più di colore, raccordandosi al grande Jesse Owens del 1936 a Berlino. J. O che, pure, era presente a Roma in veste di giornalista.

La lezione della storia è evidente: un uomo e una donna con la pelle nera sono stati gli olimpionici più ammirati nelle due capitali europee che hanno promulgato leggi razziste nel XX secolo. Inoltre, la Rudolph, con il suo atteggiamento, il sorriso dolce e amichevole verso tutti, capace di attrarre a sé perfino il timidissimo Livio Berruti, incarnò perfettamente l’alter ego atletico della bionda Anita Ekberg.

La Rudolph flirtava apertamente, quasi per lei fosse un gioco al quale era abituata, e l’amicizia con Berruti fu subito strumentalizzata dai paparazzi. Li fotografarono mano nella mano e si parlò di “love affair”; cosa non vera perché il velocista torinese non era uno sciupafemmine (tutt’altro) e la spilungona americana aveva in Ray Norton l’amico del cuore. L’unico ricordo tangibile che il Livio nazionale conservò della “gazzella nera” fu lo scambio delle tute.

Cinecittà fece la sua parte nel lancio mediatico di Roma ’60. Sylva Koscina, la modella jugoslava naturalizzata italiana, e le procaci Sofia Loren e Gina Lollobrigida furono i

volti più gettonati.

Una selezione di attrici venne abbinata in un servizio fotografico alle maggiori “location” olimpiche: Silvana Mangano per il Palazzo dello Sport, Giulietta Masina per lo Stadio Flaminio, Anna Maria Canale per lo Stadio dei Marmi, Giovanna Ralli per l’Olimpico e la stupenda Claudia Cardinale per lo Stadio del Nuoto.

Non mancarono spettatori illustri come le star di Hollywood Liz Taylor, Bing Crosby, Cary Grant e Gregory Peck; o la principessa Grace Kelly col marito Ranieri di Monaco.

La rivista americana Life accusò i campioni a stelle e strisce di avere raccolto meno medaglie d’oro del previsto perché “troppo impegnati a spassarsela in Holly-Rome”.

In effetti, nei primi giorni al Villaggio i ragazzi e le ragazze USA diedero spettacolo, frequentando il dancing con orchestra dal vivo e ballando il rock-and-roll al juke-box fino a tardi, davanti ad una platea composta da colleghi, in specie tedeschi, italiani e sovietici.

Si montarono anche un paio di love-story tra una nuotatrice russa e un pugile americano e (par condicio) tra una ginnasta americana e un pugile russo, che facevano un po’ il verso a quella famosissima del discobolo olimpionico Connolly con la cecoslovacca Olga Fikotova.

In effetti, i due piccioncini olimpionici furono seguiti dalla stampa rosa con ampi reportage nel loro soggiorno romano. Il settimanale Oggi descrisse la vicenda come “un romantico affare di Stato”, in quanto dentro c’erano gli ingredienti da fiaba che piacevano alle sue lettrici: la ragazza sfortunata ma brava e bella (anche la Fikotova era stata vittima della polio da bimba), impossibile da avere (le autorità ceche le avevano rifiutato il passaporto per andare dal suo amato), il bel principe forte e coraggioso (Connolly aveva smosso mari e monti per poterla sposare) che alla fine aveva trionfato.

La medusa della “night-time life”, tuttavia, non li risucchiò. Via Veneto, ogni notte colmata da un movimento di marea di gente famosa e non, splendente di luci di bar, gazebo e tabarin, ruggente di voci di automobili cromatissime, non registrò episodi particolari, e più che altro furono le bellezze della città a volgere gli atleti in turisti.

Un poco preoccupò il noto “gallismo” indigeno. Il Villaggio era stato diviso in due settori, maschile e femminile, entrambi recinti e vigilati, ma quello delle donne molto più degli uomini.

L’organizzazione DC-andreottiana dispose di farlo pattugliare da insegnanti di ginnastica comandati da una professoressa educata dal fascismo, così che per la stampa divenne subito “l’harem”.

Quel che preoccupava erano i “pappagalli” latini. Alla vigilia olimpica, la BBC dedicò un’intera trasmissione al tema dei “wolves”, i lupi, l’equivalente dei nostri pappagalli, mentre tutti i paesi dell’emisfero boreale che avevano una corrente turistica verso l’Italia si posero il problema del “wolf-whistle”: il fischio del pappagallo.

Si sapeva che a Roma vendevano manuali “Come pedinare una donna per strada”, e che i “Marcantonios”, appostati tra i ruderi antichi, stavano lì per assaltare le innocenti atlete e turiste nordiche. Prima della partenza della rappresentativa americana per l’Italia, alcuni genitori di componenti della squadra femminile di nuoto espressero allarme al riguardo. E avevano ragione!

Dal villaggio delle donne la quindicenne Anne Warner scrisse una lettera ai suoi per rassicurarli: “Cari mamma e papà, starò bene perché qui c’è un servizio di vigilanza e una barriera di ferro che ci proteggono”. Ma Anne era ingenua, ricevette subito un telegramma di risposta che intimava senza parafrasi: “Chiudi le tende!”. Si era saputa la storia, tirata fuori da un giornale capitolino, che la sera i quartieri delle ragazze venivano assediati da decine di giovanotti trincerati su una collina e muniti di lenti galileiane. Se riuscivano a vedere qualcosa, applaudivano e fischiavano alla pecorara. Li avevano soprattutto incoraggiati le nuotatrici d’Australia, popolo molto avanti in materia di parità dei diritti, che stavano al gioco e, prima di far scorrere le tendine, mimavano maliziosamente l’auspicato spogliarello. Le grida di “Bene! Brave! Bis!” si sprecavano. Le cangurine furono le uniche a girare con gli shorts. La più scatenata la ventiduenne Dawn Fraser, accusata di crimini assortiti e soprattutto di passeggiare con un sigaro a penzoloni da un lato della bocca.

Sul tema dell’”olympic peeping”, il brano da un report del New York Herald Times (la traduzione è mia):

«Roma, agosto 29 – Alcuni tipi si erano messi a spiare le ragazze, la scorsa notte, e i poliziotti sono stati allertati. I guardoni stavano usando binocoli e anche qualcosa di meglio. Le ragazze, giù al villaggio olimpico, non sapevano cosa essi avessero in mente. Un viadotto sorvola il villaggio e offre incomparabili opportunità per spiare indisturbati. Alcuni dirigenti australiani hanno individuato subito i Tomasinos (termine col quale gli americani descrivono i latin lovers messicani, ndA) e Syd Grange, manager del team aussie, ha fatto una telefonata alla polizia. Ha rivelato Grange: “I quartieri australiani e britannici sembra siano il bersaglio principale. Tre uomini sono forniti di binocoli e uno addirittura di una specie di telescopio nautico”. Gli americani hanno commentato in maniera secca: “Da dove veniamo noi si può facilmente liquidare questo genere di cose tirando giù le tapparelle”.»

Il tono sessista dell’Olimpiade fu forte, adeguandosi ai tempi. Le star sportive finirono sotto pressione giacché s’imponeva loro di conformarsi ad uno standard di modestia mentre, contemporaneamente, la stampa le raffigurava a guisa di sex-symbols.

Così, alcune campionesse, come l’ucraina Valentina Maslovskaia, l’austriaca Waltraut Ebert, la cilena Marlene Ahrens, l’inglese Elizabeth Ferris, le statunitensi Sharon Richardson, Juno Irwin e Joan Spillane, la canadese Ernestine Russell Carter, la russa Nina Krutova, la neozelandese Valerie Morgan e l’australiana Alva Colquhoun entrarono nel circolo di luce mediatica già prima dell’inizio dei Giochi.

Erano tutte praticanti l’atletica leggera, il nuoto e i tuffi, la scherma e la ginnastica artistica. Allo Stadio del Nuoto e alle Terme di Caracalla, le Kodak e le Canon dei fotoreporter, i binocoli Zeiss del pubblico, puntarono lungamente sulle splendide fanciulle, volteggianti nell’aria come colorate farfalle o emergenti dall’acqua grondanti simili a sirene. Citiamo fra tutte le medagliate Kramer, Pope, Konrad, Von Saltza, Burke, Caslavska, Ashtakova e Latynina.

E, naturalmente, occorreva stare attenti alle distrazioni della Dolce Vita! Accadde, ad esempio, che Abie e Muriel Grossfield, ginnasti americani nonché coniugi, furono invitati una sera a un party alla villa di Gina Lollobrigida sull’Appia Antica, con la scusa che l’ospite d’onore era il loro compatriota, l’attore Rock Hudson.

Ad un certo punto, i paparazzi, colpiti dall’avvenenza della diciannovenne Muriel, le chiesero le misure per confrontarle con quelle, ben note, della “Lollo”. Furono accontentati. L’articolo sui giornali sparò che, “a casa sua”, la Lollobrigida era stata battuta da una star olimpica che possedeva un trittico seno-vita-fianchi migliore. Fu un pezzo di colore che senz’altro non lesse papa Giovanni XXIII, il quale vide le gare alla Tv ma non quelle dove le donne si mostravano troppo scoperte. E neppure il pugilato, messo tra gli sport all’indice al pari della ginnastica artistica femminile.

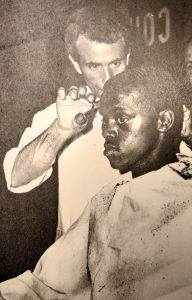

Per avere successo bisogna “farsi belle”. Non c’era chi diceva che la cosmetica è la scienza del cosmo della donna? Le “olimpiche” rispettarono poco il pensiero di Karl Kraus, ma comunque onorarono il loro sesso. L’unico Beauty Salon del Villaggio lo gestiva “Alex”, un ungherese trapiantato in Argentina che conosceva bene l’italiano, lo spagnolo,

il francese, il tedesco, il russo, l’inglese e la vanità di Venere. Dopo qualche giorno di rodaggio, i posti nelle sedie di alluminio da Alex cominciarono ad essere occupati: bisognava prenotarsi con anticipo.

Le bionde americane si facevano il taglio dei capelli, lo shampoo, la “mise en pile”, il “reflex”, ma le loro colleghe “nere” non venivano mai. Poi, una, timidamente entrò nel Beauty Salon e chiese se poteva farsi lavare la testa.

Era la ventunenne Willie White, saltatrice in lungo di Greenwood Mississippi. Le fu risposto da Alex, e dai suoi due aiutanti, che stavano lì apposta per lei. Willie ci rimase di sale. Credeva che anche in Italia vigesse la separazione razziale, come dalle sue parti, e che le “sorelle” come lei potessero andare solo dagli “hairdressers” fratelli. Willie fece esplodere la notizia bomba tra le amiche (nel mondo USA le afro stavano con le afro e le bianche con le bianche).

Le Bluebelles – il quartetto delle velociste – piombarono in massa, la Rudolph compresa; cinguettando allegre come un gruppo di uccellini al dèjeuner sur l’herbe.

Alex Balassy aveva tra le sue clienti abituali Soraya, “la principessa triste”. Si lamentò che molte delle atlete chiedevano il taglio a spazzola e sembravano acerrime nemiche della messa in piega.

Alex puntò allora le sue forbici sugli uomini. Ebbe l’idea di trattare con l’acqua ossigenata, tanto usata dalle “bionde” dell’est e del nord Europa, i capelli crespi degli atleti di colore. Il risultato fu eccezionale.

Subito si sparse la voce, le prenotazioni fioccarono, i clienti uscivano dal Beauty cotonati e soddisfatti. Il successo di Alex assunse un carattere spaziale tra la popolazione di colore delle Olimpiadi di Roma.

Non altrettanto bene gli affari andarono al profumiere del Villaggio. Un tipetto coi baffetti all’insù alla Poirot che aveva contato di alzare un discreto gruzzolo di dollari con elisir liquidi, ombretti e creme emollienti, e invece si ritrovò col negozio vuoto.

Nella prima settimana vendette 200 bottigliette di lavanda inglese agli atleti maschi, ma nessuna delle ragazze comperò i cosmetici. “Le olimpiche non usano il rimmel, la cipria e il rossetto” – diceva sconsolato e col baffetto moscio.

E nemmeno il sapone, giacché alla fine dell’Olimpiade dallo scaffale in alto a destra di saponette ne mancarono solamente sette.