La storia dell’antica corsa su strada XX Settembre raccontata da Marco Impiglia.

La storia dell’antica corsa su strada XX Settembre raccontata da Marco Impiglia.

Se fate un salto a piazza Fiume trovate, all’angolo con via Bergamo, un negozio che è la caverna di Alì Babà dell’appassionato ciclista. E sta lì dal 1916! Mi capitò di entrarci un bel po’ di tempo fa, stavo cercando materiale per recuperare la storia della corsa “XX Settembre”. Una classica su strada oramai dimenticatissima, ma che invece, ai tempi del fascismo, era diventata la più antica prova in linea del ciclismo italiano, più vecchia ancora della Milano-Sanremo. La XX Settembre: chi era costei? Beh, ve la riassumo in un gruzzoletto di parole e poi andiamo ad occuparci dell’eroico Romolo.

La primissima edizione della corsa “XX Settembre” risale al 1902. La società romana organizzatrice, la Forza e Coraggio, la volle intitolare così perché si partiva il mattino del 19 settembre, dopo un raduno a Porta Pia, e si arrivava il giorno dopo, nell’anniversario della “Breccia”. Ma qual era la tappa intermedia? Napoli: tirata unica di 24 ore per bruciare i circa 450 chilometri su strade pessime. Partirono in 27 e, fra loro, un giovane dilettante “routier” sceso dal Piemonte di cui si diceva un gran bene.

Era Giovanni Gerbi, detto “il Diavolo Rosso” perché correva indossando un maglione fiammante che, con le stagioni e le tante vittorie accumulate, si sarebbe stinto, ma il nome no. In quella prima Roma-Napoli-Roma, il diavolo assunse per Gerbi le sembianze di alcuni tifosi esagerati, che a furia di chiodi lo costrinsero a fare un tratto a piedi. Giunse quarto. Cose del genere furono possibili, e sempre facilmente attuabili, durante le prime edizioni della gara.

C’era una sola automobile al seguito, lungo le vie Casilina, Appia e le altre strade deserte di veicoli a motore. Per un tragitto scioccante e pericoloso che, passando per San Cesareo e Valmontone, s’inoltrava nella Ciociaria e, dopo Frosinone, aveva a Cassino il primo posto di controllo; quindi i ciclisti entravano in Campania, sfioravano lo storico sito di Teano – secondo richiamo risorgimentale – traversavano Caserta e scendevano a Napoli, per il secondo controllo.

Il ritorno seguiva invece la via Appia, costeggiando il Tirreno e toccando Aversa, Capua, Gaeta, Itri, Fondi, Terracina, piegando all’interno per evitare le paludi Pontine e salendo su a Cisterna, Velletri, Albano e giù in discesa verso l’Urbe.

L’organizzazione della prima XX Settembre comprese la giuria, il giudice d’arrivo, i due starter e il cronografista, tutti soci della F&C. Essa previde dapprima il raduno, alle 5 e 50 spaccate a Porta Pia, coi bersaglieri ciclisti e i corridori in due separate schiere; dopo un discorso patriottico, il corteo passò attraverso la città e, all’imbocco della Casilina, la gara partì. Nel 1902 il via fu dato alle 7 e 6 minuti. L’arrivo previsto ai Cessati Spiriti, valle dove un’osteria medievale, antica posta adibita al cambio dei cavalli con origini forse risalenti alla papessa Giovanna, accoglieva il viaggiatore proveniente lungo l’Appia da sud.

Da considerare che la via Pontina non esisteva ancora, dominavano le paludi e la malaria lungo il litorale tra Nettuno (Torre Astura) e le selve di Terracina. Il tragitto era pauroso veramente, ci voleva un certo fegato ad affrontarlo in bicicletta. Solo dieci anni prima il treno era arrivato a bucare l’oscurità millenaria che aveva tagliato fuori le pievi meridionali dalla città di Roma. Ancora nel 1884, un funzionario del comune, il geometra Tito Berti, scriveva nel suo volume Paludi Pontine che il viaggio in diligenza, lungo 8 ore, tra Velletri e Terracina era «il peggior viaggio a cui possa essere condannato un uomo». Prima dell’avvento della locomotiva a vapore, andare da Roma a Napoli prendeva qualcosa come 20 ore; al principio dell’Ottocento erano state 45. I più veloci “routier” della XX Settembre del 1902 ne impiegarono poco più di 10.

Per le fasi iniziali, i corridori avevano mosche cocchiere nei cosiddetti “suiveur”, gli appassionati a bordo di biciclette proprie. L’accompagno poteva durare anche una cinquantina di chilometri. Dopo di che, gli atleti rimanevano soli, con tutti i loro problemi e le ore di viaggio da affrontare. Cominciava la vera avventura, scandita dalle cadute, dalle forature delle camere d’aria (ne portavano incrociate a tracolla due di riserva) e dai guasti alle “macchine”. Non ci si poteva concedere il lusso d’una dormita, seppure breve.

Le soste nelle locande servivano a bere qualcosa di caldo, espletare i bisogni corporali e rifocillarsi, quindi celermente si ripartiva. Di solito, si formavano gruppetti, anche per il timore di sempre possibili assalti dei briganti; perfino i contadini assalivano i ciclisti, irritati per i continui furti di frutta che erano un cliché della corsa.

Nessuno provava la tipica fuga in solitario, se non nella parte finale sull’Appia, all’ombra dei pini. Un momento temuto era l’alba del 20 settembre: dopo tante ore di pedalate, le palpebre si chiudevano come saracinesche nell’era del Covid, e occorreva una volontà di ferro e una sorsata di caffè per non fermarsi. I distacchi si contavano in minuti, in mezzore e in ore, ma non infrequenti giungevano le volate a due, a tre o a quattro.

La corsa del 1902 fu vinta giusto in volata. Ferdinando Grammel, un ventenne proveniente dalla zona di Stoccarda e portacolori dello Sporting Club Roma, la terminò in 23 ore, 33 minuti e 15 secondi, tagliando il traguardo alle 6 e 40 del mattino, annunciato da squilli di tromba dei bersaglieri.

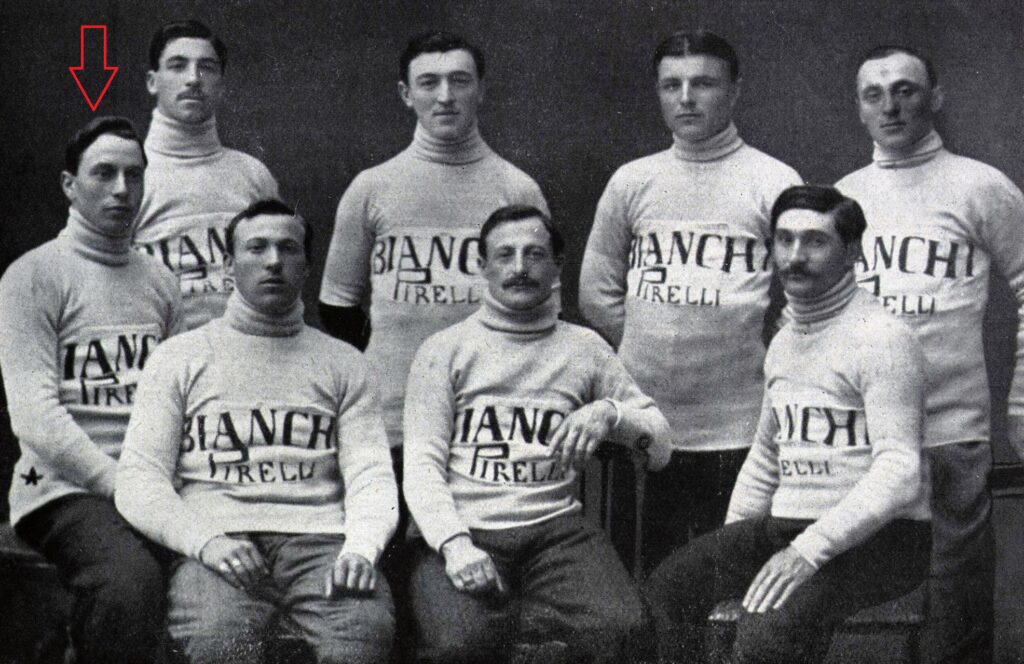

Il ragazzo aveva un’officina meccanica in via del Babuino, montò una “Edoardo Bianchi” dal telaio (per l’epoca) ultraleggero e usufruì dell’appoggio dell’auto ufficiale della corsa.

Negli anni successivi, fino alla Grande Guerra, la XX Settembre acquisì una enorme popolarità a Roma e a Napoli. I primi assembramenti pazzeschi di tifosi – mi pare giusto che lo sappiate – non si formarono per il football ma per la Roma-Napoli-Roma.

I giornali Il Messaggero di Roma e Il Mattino di Napoli patrocinarono l’evento. Aumentarono i premi, le ditte di bici e di “pneus” si offrirono come sponsor, per cui cominciarono a scendere dal settentrione fior di professionisti del pedale.

Oltre a Gerbi, la lista dei nomi dei vincitori è impressionante, e in pratica riassume l’epoca d’oro del pionierismo: Pavesi, Galetti, Bruschera, Girardengo, Dario Beni.

Quindi, nel 1913, scoccò l’ora di Costante Girardengo, “l’omino di Novi”. Infine, in era fascista, i due mostri cannibali Alfredo Binda e Learco Guerra. Il piccolo Girardengo fece filotto nei primi anni ‘20, vincendo a ripetizione le edizioni 1921, 1922, 1923, 1925. Chi lo buggerò nel 1924? Per l’appunto, il nostro Romolo Lazzaretti.

Tertulliano del ciclismo italiano del Novecento, maestro dei retori della bici era il ligure Girardengo, che nel dopoguerra vestiva, stagione dopo stagione, la maglia bianca, rossa e verde di campione d’Italia. Tutti lo riconoscevano, tutti lo amavano, anche i briganti. A Roma, bastava che facesse capolino la testolina simpatica, il suo sorriso malizioso da “furbetto”, e la gente letteralmente impazziva.

Fu il primo “campionissimo” dello sport italiano. Nel 1924, “Gira” avrebbe centrato sicuramente il full nella XX Settembre; senonché, all’altezza di Prima Porta, dei chiodi messi in fila indiana su una fettuccia, nascosti sotto la polvere della strada, gli mandarono a carte e quarantotto la vittoria.

A sorpresa, trionfò Romolo Lazzaretti, grossetano di Arcidosso trapiantato sotto al Colosseo, che profittò di un guasto meccanico occorso all’altro campione sceso dal nord e favorito dai pronostici, il fiorentino Pietro Linari, fresco trionfatore alla Milano-Sanremo. Lazzaretti, alfiere della casa italiana Jenis, precedette in volata al traguardo dello Stadio Nazionale ai Parioli il bolognese Michele Gordini e lo stesso Girardengo.

Quella stagione il maremmano –un omone alto e possente di muscolatura, pesante sugli ottanta chili, temibile soprattutto nelle corse più dure dal punto di vista atmosferico e del chilometraggio – si era già aggiudicato la massacrante tappa Bologna-Fiume al Giro d’Italia. Classe 1896, il buon Romolo, assieme al fratello Remo, nel 1916 aveva aperto in via Bergamo, nel punto esatto dove pochi anni prima sorgeva il Velodromo Salario, la sua ‘bottega d’arte’ che richiamava i cultori del ciclismo. E sapeva bene che, per fare buoni affari, bisognava vincere le gare nazionali.

Ma il 1924 segnò l’apice della carriera di Romolo. Che partecipò al Tour de France 1925 e fu costretto al ritiro dopo 14 tappe, sui terribili Pirenei. Al Giro del 1926 si piazzò undicesimo in classifica. Capita l’antifona, per qualche stagione capitanò una sua squadra – la Lazzaretti Inciclo – e infine si ritirò dalle gare, per dedicarsi completamente alla conduzione del negozio. Nel 1930 lanciò la “Coppa Lazzaretti”, che subito divenne un appuntamento del ciclismo agonistico cittadino.

La Cicli Lazzaretti già negli anni ’30 produsse bici, moltipliche e gomme di qualità, che tuttavia non era facile vendere al nord, in un mercato super-affollato e con grossi nomi industriali in ballo. Finita la guerra, Romolo ricostituì l’equipe di corridori dilettanti: il CS Lazzaretti con sede sociale a viale Manzoni 77, dove nel frattempo era stato aperto il secondo negozio.

Come direttore tecnico c’era un sardo appassionato perso, Antonio Soi, e nel gruppo degli atleti contiamo i nomi di Gregori, Bruni, Del Giudici, Nereggi: forse qualcuno tra i lettori ricorderà i personaggi.

In quegli anni, Lazzaretti ancora organizzava gare a carattere regionale: il Trofeo Città di Pomezia, la Coppa Città di Olevano Romano, il Gran Premio Combattenti di Cava dei Tirreni, la prova a tappe Roma-Barrea, nella provincia dell’Aquila.

La ditta, invece, si era specializzata nella fabbricazione di camere d’aria e ne produceva una che dava vita al pallone “Superastro Parola”, utilizzato dalla Juventus campione d’Italia 1950.

Ricordo che il signor Mario Lazzaretti mi mostrò una lettera del 1971, spedita al negozio da Giulio Andreotti. L’illustre politico democristiano voleva soddisfare il desiderio di una bambina indigente del quartiere Casilino, che non poteva comprarsi la biciclettina. Un tocco da “libro Cuore”, certo, ma ci sta: i buoni sentimenti, la generosità non pubblicizzata, c’erano e ci sono ancora. Basta cercarli.